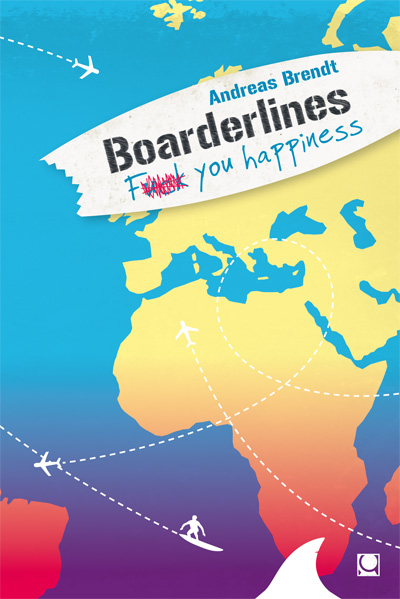

Boarderlines – Fuck You Happiness

Entdecke die Fortsetzung des Kult-Romans »Boarderlines«, erhältlich als exklusive und limitierte Sonder-Edition und als Taschenbuch

Ich stehe vor dem Lehrerzimmer. Zehn Jahre lang bin ich durch die Welt gereist, um jetzt vor dieser Tür zu stehen. Naja, Hütte im Dschungel kann ja jeder.

Nach zehn turbulenten Reisejahren ist Andi zurück in der Heimat und stürzt sich in das Experiment Deutschland. Er probt den Alltag als Lehrer und manchmal auch den Aufstand, denn Routine und Beamtenapparat graben ihm das Wasser ab.

Doch dann kommt sie: Paula. Andis Welt steht Kopf und die Sehnsucht nach Meer wird unbezwingbar. Gemeinsam brechen sie auf, finden das Abenteuer, leben die Liebe und lieben das Leben.

Bis sie den Boden unter den Füßen verlieren und alles aus der Bahn geworfen wird. Plötzlich befindet sich Andi auf der abenteuerlichsten Reise seines Lebens – ohne davon zu ahnen.

Fuck You Happiness ist die heiß ersehnte Fortsetzung des Erfolgsdebüts Boarderlines. Noch mehr Reisen, noch mehr Abenteuer, noch mehr Liebe – zum Surfen, zu Menschen, zum Leben.

Inhalt

Boarderlines – Fuck You Happiness

»Das Schicksal der Wellenreiter ist ein Abenteuerbuch. Tausend unstete Seelen, deren Liebe zum Ozean sie auf die Suche schickt, um den Traum von der perfekten Welle am Ende der Welt wahrzumachen.«

Zehn Jahre lang ist Andi durch die Weltgeschichte gereist – immer auf der Suche nach Meer. Nun ist er reisemüde, denn ständig unterwegs zu sein, kann auch einsam machen. Bereit für neue Taten kehrt Andi zurück auf die heimische Bühne, und die Komödie im Klassenraum kann beginnen. Der Alltag ist aufregend und gibt seinem Surfer-Dasein neuen Tiefgang. Aber rechtschaffende Routine, pedantische Vorgesetzte und ein unbezwingbarer Beamtenapparat nehmen ihm die Luft zum Atmen.

Grund genug, wieder aufzubrechen und sich in neue Abenteuer zu stürzen. Asien, Afrika und Lateinamerika. Glückspropheten, sprechende Pelikane Naturkatastrophen und echte Gangster mit geladenen Pistolen …

Und dann kommt sie: Paula.

Die Welt ist rund und rotiert im Takt, denn endlich ist Andi nicht mehr allein. Gemeinsam ziehen sie los, schweifen in die Ferne, fühlen das Wunder der Freiheit.

Doch plötzlich geraten sie ins Schleudern und Andi fällt in ein tiefes Loch, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Und damit hat die abenteuerlichste Etappe des Weitgereisten gerade erst begonnen …

Kapitelübersicht

Prolog

I. Mitten rein!

II. Erlebnis ist Einstellungssache

III. Sri Lanka, 2005: Missing is great!

IV. Missing is ungreat!

V. Plauderei mit dem Anführer

VI. Notfallschnaps und heilige Bananen

VII. Zwerge haben kurze Beine

VIII. Teilchenbeschleunigung

IX. Senegal, 2006: Sprechende Pelikane und Glückspropheten

X. Dankbarkeit für jede Kakerlake, die man nicht erfinden muss

XI. Das Ende vom Anfang oder der Anfang vom Ende

XII. Mittelamerika, 2007: Pura Vida

XIII. Spanien, 2007: Spionage und Explosionen

XIV. Back to the Future

XV. Mexiko, 2009: Rühreier und geladene Pistolen

XVI. Ich kenne das Gefühl

XVII. Mentawai, 2010: Up to ju, my friend

XVIII. Der Prozess beginnt

XIX. Marokko, 2010: Komische Bohnen und arabische Helfer in der Not

XX. Die Axt Gottes

XXI. Nichts als die Wahrheit

XXII. Sabbatical: Monsterwellen in Mexiko, Langschwerter in El Salvador und der Dolchstoß in die Seele

XXIII. Nichts ist besser als alles

Was danach geschah

Aus dem Nähkästchen

Leseprobe

IX. Sprechende Pelikane

Die Weihnachtsferien dauern 16 Tage. 16 Tage um runterzukommen.

Für die meisten Menschen ausgefüllt mit Geschenken, Kerzenschein,

gemütlichen Stunden und der Möglichkeit, Verwandte zu besuchen.

Die Mahlzeiten sind üppig, die Speisen wohlschmeckend. Das Jahr

klingt aus, bevor die Silvesternacht die nächste Runde einläutet.

Für die meisten.

Ich brauche einen Tapetenwechsel. So was von!

[…]

Der Kapitän kündigt über die Lautsprecher an, dass wir die Reiseflughöhe bereits verlassen haben und in 25 Minuten landen werden. Senegal. Nils saß im Taxi, als ihm der Fahrer eine Knarre an die Schläfe gehalten hat und sein Portemonnaie forderte. Kein Grund für Diskussionen, Geldbörse übergeben, Schusswaffe wieder eingesteckt. Immerhin wurde er von seinem Gangster noch bis zum Hafen gefahren, was ja ganz nett ist, und es gab nur am Schluss ein wenig Ärger, weil Nils die Fahrt nicht bezahlen konnte – ohne Portemonnaie. Aber als das dann etwas sacken konnte, durfte er aussteigen.

Ich werde die Sache diesmal vorsichtig angehen.

Die Einreise in den Senegal ist einfach. Pass vorlegen, Stempel drauf und weiter zum Gepäckband. In der großen Halle herrscht Chaos, Menschen überall, die Unmengen an Kram und Taschen aus europäischen Ländern in ihre Heimat schleppen. Es gibt nur einen Hellhäuter hier, und der saß vor 48 Stunden noch an einem gedeckten Tisch mit Weihnachtsgans. Und er leuchtet neonweiß. Der Versuch, in der Masse unterzutauchen, ist also schwierig. Oberstes Gebot, um weder dubiose Geschäftspartner noch übereifrige Kofferträger anzulocken: Kein Blickkontakt.

Dann erspähe ich meinen Rucksack und die Bretter und kämpfe mich durch die Leiber Richtung Ausgang. Weil es schon spät ist, werde ich die erste Nacht in einem kleinen Hotel in der Nähe des Flughafens schlafen und mich morgen dann in N’Gor umsehen. Der Ort mit der besten Welle. Wenn ich dort eine Unterkunft gefunden habe, fahre ich zum Hotel zurück, hole mein Zeug, steige bei Tageslicht in ein Taxi und erst an der Tür der nächsten Unterkunft wieder aus. For safety reasons. Aber erst mal brauche ich Geld.

Ich brauche eine Bank oder so ein offizielles Büro zum Geldwechseln, da ich sicherheitshalber amerikanische Dollar mitgenommen habe. Was daran sicher sein soll, weiß ich nicht mehr, aber irgendeine Sorge in meinem Hinterkopf hat behauptet, dass die Geldmaschinen in Zentralafrika nicht funktionieren oder die Kreditkarte klemmt oder sonst irgendetwas schiefgeht. Und man will ja nicht im Senegal landen, ohne Kohle in den Taschen zu haben.

In der Ecke hinten links sehe ich das gesuchte Schild mit aufgemalten Wechselkursen. Ich steuere siegesgewiss darauf zu, als mich ein höflicher Mann von der Seite anspricht.

»You wannta chänge monei?«

»Yes«, sage ich und merke im selben Moment, dass dies nicht die Antwort war, die ich geben wollte. Oder die Antwort, die ich geben sollte. Oder gegeben haben sollte, aber das ist jetzt zu spät. Drei Minuten später hänge ich mit dem Typ und zwei seiner Kumpels, die dunkle Sonnenbrillen tragen und sich plötzlich dazugesellt haben, in einer abgefuckten Flughafenkneipe, um illegal Geld zu tauschen. Geldscheine werden gezählt und wechseln den Besitzer. Immerhin bekomme ich etwas zurück, und das wird schon kein Falschgeld sein.

The deal is done, ich stopfe die frisch erstandene Landeswährung in meine Tasche, fühle mich wie James Bond bei Dr. No, lebe immer noch, bin bereit die Welt zu retten, schnappe mein Zeug, eile aus der Bar, um zurück in der Abflughalle ein autorisiertes Taxi zu finden. Ein Taxi mit so einer offiziellen Nummer drauf, das mit dem Flughafen zusammenarbeitet. Ein amtlicher Transfer mit akkreditiertem Fahrer mit der Lizenz zum Touristenkutschieren.

Die Jungs aus der Bar hängen an mir dran wie Tapetenkleister, da ein Geschäft bereits abgewickelt wurde und jetzt klar ist, dass ich die Taschen voller Devisen habe.

Sie wollen mich günstig in ein Hotel fahren. »Vähri tchieb.«

Ich winke ab, bedanke mich immer wieder, aber habe auch nicht wirklich Argumente, als der junge Typ irgendwas von no problem faselt und mich Richtung Ausgang schiebt.

Herrschaftszeiten!!!

Warum kann ich nicht einfach sagen, dass ich ein offizielles Taxi will, wie jeder andere auch. Vor allem nachts. Konventioneller Transport, weil ich Angst vor Gangstern habe – weil ich Angst vor ihm habe!

Wir verlassen das Flughafengebäude, laufen zehn Minuten in die Dunkelheit, bis wir einen einsamen Parkplatz finden. Schwarze Wolken verdecken die Sterne. Bretter, Rucksack und das frisch gewechselte Geld in der Hosentasche. In der hintersten Ecke steht ein völlig zerbeulter, uralter, schwarzer Kombi, der sich ziemlich häufig überschlagen haben muss, um so auszusehen. Da bekommt der Begriff Unfallwagen eine ganz andere Bedeutung. Die drei unterhalten sich in einer Sprache, die ich nicht verstehe, die Nacht ist düster, zum Weglaufen ist es zu spät und ich kann einfach nicht glauben, was ich gerade tue.

Was machst du hier, lieber Andi? Frage ich mich im Referendariat auch ständig. Dieselbe Frage – nur anders.

Als alle eingestiegen sind, dreht sich der Fahrer zu mir nach hinten, hält überraschenderweise keine Pistole in der Hand und fragt, wo es hingehen soll. Ich sage den Namen des Hotels.

»No. I know better one, we go diefferent one.«

Klasse. Läuft spitze. Ist aber auch egal, denn hinter den Fensterscheiben ist nichts zu erkennen als pechschwarze Dunkelheit, die alles verschluckt. Ich weiß nicht in welche Himmelsrichtung wir fahren, keine Beleuchtung, keine Sterne, die staubige Piste wie ausgestorben. Gleich werde ich erschossen.

Wir halten vor einem kleinen zweistöckigen Haus am Straßenrand. Das Hotel? Oder die Verbrecherhöhle. Als wir mein Zeug reingeschleppt haben, zeige ich an der Rezeption meinen Pass, bekomme einen Schlüssel mit Zimmernummer drauf, springe kurz unter die Dusche, wollte eigentlich noch die Tür abschließen, falle aber völlig erschlagen aufs Bett und schlafe auf der Stelle ein.

Wenig später stehe ich auf einem weiten Feld vor einer Tür. Keine Mauer, keine Wand, nur die Tür. Daneben: Jack Reacher.

»Die Türe muss abgeschlossen werden!«

Davon hängt alles ab, die nationale Sicherheit, der Weltfrieden sowieso. Andi muss die Tür abschließen!

Aber der Schlüssel passt nicht, die Bolzen sind verrostet, die Situation dramatisch. Die Zeit läuft uns davon, die Verzweiflung wächst, die Beklemmung auch, der Befehl eindeutig: Abschließen!

Neben Jack Reacher jetzt der Brunner. Er hält eine glühende Peitsche in der Hand, er grinst infernalisch und trägt nichts außer einem Büstenhalter.

Durch einen schmalen Spalt in den Vorhängen scheint die Sonne zu mir herein. Das Bett ist bequem, das Kopfkissen kuschelig, ich bin endlich wach.

Sofort springe ich auf, ziehe mich an und laufe die Treppe runter. Ich bin im Senegal. Die Frau hinter der Rezeption lacht mich fröhlich an und erklärt mit den Weg zu einer Bushaltestelle, um nach N’Gor zu fahren, wo ich eine Unterkunft finden möchte, die nah an der Welle liegt. Danach will ich zurück, meine Sachen holen, und dann den Surfurlaub starten. In zwei Stunden muss ich im Wasser sein.

Einen halben Kilometer die Staubpiste entlang befinden sich ein paar zusammengenagelte, alte Bretter sowie eine dicke afrikanische Frau, welche die Bushaltestelle bestätigt. Ab heute läuft alles nach Plan.

Kurz darauf taucht einer der zwielichtigen Typen vom Vorabend auf. Ich grüße, denn kenne ja Land und Leute. Er fragt, was ich mache, woraufhin ich von meinem Vorhaben erzähle.

»No, Endi. You are gud guy. You have to feehl rreel Africa«, entgegnet er.

20 Minuten später sitzen wir mit all meinem Zeug in einem zerbeulten Taxi, auf dem Weg zu einer Unterkunft, die einen Euro pro Nacht kosten soll und zwei weitere Euro für Verpflegung. Von dort werde ich jeden Tag mit einem privaten Fahrer zu den Wellen gebracht (und wenn mir das Ganze nicht gefällt oder es einen Haken gibt, schauen wir uns N’Gor an).

Die Schotterpiste schlängelt sich durch eine dürre, flache Landschaft und führt an einfachen Häusern und staubigen Bretterbuden vorbei. Nach einer halben Stunde bremsen wir.

»Dhere we are.«

Da sind wir? Vor uns ein Meer aus Wellblechhütten und Baracken.

Der Fahrer stellt den Motor ab und steigt aus. Ich folge ihm. Ein paar Schritte über den sandigen Boden und wir stehen wir vor einer Reihe zusammengebastelter Elendsquartiere, die den Eingang in das verworrene Reich markieren. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Dafür Müll. Manche Hütten haben Lehmwände, viele bestehen aus allem, was man so findet, die Dächer aus Wellblech. Darunter Bretter, Latten, Plastik, Schnüre, alles irgendwie angebaut, drangekleistert, ausgebessert, und was aus der Ferne wie ein verwinkelter, verdreckter Ameisenbau aussieht, ist aus der Nähe ein Ort, in dem Menschen leben.

Wir holen meine Taschen aus dem Wagen, gehen näher ran, lassen die erste Reihe hinter uns und stecken sofort mittendrin. Kleine Wege und hauchdünne Nischen schlängeln sich hinein. Ein verworrenes Reich ohne Bebauungspläne, Vorschriften oder Notausgänge. Wild gewachsen, undurchschaubar, aber auch lebendig und vergessen zu gleich. An der Ecke hockt eine Frau in Lumpen auf dem Steppenboden und rührt in einer Blechschüssel. Darunter ein glühender Holzklumpen, von dem heller Rauch aufsteigt. Ich beginne zu schwitzen, weil neben der Reisetasche auch noch drei Surfbretter an meiner Schulter hängen.

»Dhis is our home«, sagt der Fahrer.

»You must meet da schif. He say okay and you can live here, wif us, wif big family. Put jur bags here and we go to house of burgomaster.«

Burgomaster?

Okay, verstehe ich. ABER: Ich soll meine Sachen hier abstellen?

Ich schaue ihn fragend an, denn das kann er ja nicht meinen.

Jetzt guckt der glatt so voller Vorfreude, dass der vielleicht wirklich denkt, ich lasse meine Sachen hier zurück. Im Elendsviertel. Auf dem staubigen Steppengrund. Abholbereit. Surfbretter, die als Regal benutzt werden können. Echte Kleidung, ein Notebook, Hygieneartikel, ein Rucksack zum Transportieren schwerer Lasten. Alles brauchbar. Nützlich, wertvoll, und das soll ich jetzt hier liegenlassen. Zur freien Verfügung.

Er winkt mir aufmunternd zu. »Endi, come.«

Wenn ich das mache, bin ich bescheuert! Wenn ich das jetzt nicht mache, ist er beleidigt. Wenn ich mein Zeug hierlasse, wird alles geklaut und ich muss mir eine Geschichte für Zuhause ausdenken, denn ich kann ja schlecht sagen: »Ja, dann bin ich mit diesen fremden Senegalesen in den Slum rein und hab meine Sachen einfach am Wegesrand zurückgelassen …«

»No problem, I take everything with me. I am used to carry it, it is good training«, sage ich stolz auf die Begründung mit dem Trainingseffekt.

»Yu no wörri, everybody look yur stuff.«

Everybody look yur stuff??? Ja, genau das macht mir Sorgen.

Wir latschen tiefer das Wirrwarr aus Baracken hinein – ohne meine Sachen.

Einfach nicht dran denken. Pass und Kreditkarte habe ich in der Hosentasche. Immerhin. Damit ist das Verlassen des Schwarzen Kontinents im Notfall möglich.

Das Haus vom Burgomaster unterscheidet sich nicht von den anderen Bruchbuden und nach einem kurzen prüfenden Blick lächelt er mir ein herzliches »Welcome« zu und breitet seine Arme aus. Wir umarmen uns, er riecht ein bisschen nach Verwesung, aber seine Augen sind die von einem Engel. Mir wird eine Wellblechhütte zugewiesen, in der eine alte Matratze auf dem Sandboden liegt. Es gibt einen wackeligen Holztisch mit drei Beinen, aber weder einen Stuhl, noch eine Tür. Auch kein Fenster. Oder elektrisches Licht.

Wir laufen zurück, um meine Sachen zu holen. Und genau da, wo wir sie zurückgelassen haben, liegt jetzt … mein Gepäck. Unversehrt und unschuldig am Wegesrand.

Nachdem ich alles in meine Hütte geschleppt habe, setze ich mich auf die Matratze, woraufhin acht kleine Afrikaner hereinspazieren, um mich anzugucken. Jeder etwa einen Meter groß, Sicherheitsabstand zwei Meter, die Bande neugierig wie ein Honigkuchen. Einige ineinander verhakt, andere tuscheln, der ganze Haufen grinst mich an. Ich grinse zurück. Kommunikation auf höchstem Liebesniveau, der beste Moment aller Zeiten. Die Stimmung freudig gespannt, ohne dass irgendwas passiert, die Begegnung ein Vergnügen. Für mich auf jeden Fall, und die Kids sehen aus wie Glückspropheten. Weiße Zähne und offene Münder. Spaß in den Augen, weil keiner weiß, wie das jetzt weitergeht. Also sitzen wir uns entzückt gegenüber, schmunzeln und duellieren uns im Grinsen. Acht schwarze kleine Kinder und ein Bleichgesicht, und keiner weiß so recht, wie ich hierhin gekommen bin. Weder ich noch die Jungs, die schauen, als ob sie noch nie im Leben einen weißen Menschen gesehen haben. Oder einen Lichtschalter. Oder einen Wasserhahn. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum die so heiter sind.

Draußen wird Getreide in der Sonne getrocknet und in verrosteten Töpfen ein Brei gerührt. Vermutlich mein Mittagessen. Dann kommt jemand herein, die Kids springen auf und jubeln aus der Hütte. Ich bekomme eine versiegelte 0,3-Liter-Plastikflasche Wasser, das Willkommensgeschenk, trinke die erlesene Flüssigkeit und erfahre, dass jetzt alle Bescheid wissen. Also, dass ich jetzt hier bin. Der Typ verschwindet, ich werfe einen Blick aus meiner Hütte. Die Frau mit dem Kochlöffel lacht und winkt mir zu. Vier von den kleinen Jungs kehren zurück, zögern, aber beschließen dann einzutreten, um ihre Studien fortzusetzen. Sie tuscheln irgendwas, bestaunen die Surfbretttasche, halten sich an den Armen und ich muss plötzlich lachen. Und in genau diesem Moment lachen die Kids auch. Also lachen wir zusammen. Fünf Minuten lang. Ohne Grund. Ohne Pause. Weltklasse. Mehr Glück geht nicht!

Würde jeden Einzelnen jetzt gern umarmen, aber die wissen nun, was sie wissen wollten, und verschwinden. Ich hoffe, ich habe den Einbürgerungstest bestanden.

Dann öffne ich meinen Rucksack, hole den Kulturbeutel hervor und hänge ihn an einen kleinen, rostigen Nagel. Einzug. Wie die Kids geguckt haben … Würden die das jetzt sehen, mit leuchtenden Augen. Und offenem Mund.

Würde mir genauso gehen, wenn ich nicht Angst hätte, eine Fliege zu verschlucken. Die sind nämlich mittlerweile auch angereist und machen sich auf allem breit, was nach warmer menschlicher Haut aussieht. Und sie lieben Körperöffnungen.

Nach fünf Minuten entscheide ich. Das hier ist echtes Abenteuer. Die Menschen im Slum eine große, liebe Familie, die Kinder Glückspropheten. Aber es ist offensichtlich, dass ich hier krank werde. Werden muss. Und das ist bei zwei Wochen Urlaub einfach nicht drin. Das ist traurig, aber so viel Abenteuer kann ich mir nicht leisten, wenn ich möglichst viele Stunden im Ozean verbringen möchte. Alles, was ich will, ist ein richtiges Dach über dem Kopf, von dem ich, wann immer ich mag, zu einer Welle laufen kann. Auch wenn es schwer wird, meine Beweggründe zu vermitteln, erhebe ich mich, bedanke mich für die Gastfreundschaft, gebe den Kids High five, verzichte auf die Anzahlung (in Höhe von 10 Euro für 4 Nächte Vollverpflegung) und lasse mich nach N’Gor kutschieren. Mein Fahrer hat irgendwie Verständnis und es tut gut, dieses Erlebnis abzuhaken, ohne jemandem zu nahezutreten. Als ich den Slum mit meinen Sachen verlasse, begleiten mich fröhliches Winken und freundschaftliche Blicke. Denn jeder hier weiß Bescheid.

N’gor ist ein normales Dorf.

Normal für den ländlichen Senegal. Sandboden, völlig verwinkelte Gassen und architektonisch interessante Behausungen kreuz und quer durch die Gegend gebaut, aber sogar Gebäude aus Beton dazwischen. Natürlich keine Touristen, aber Strom und Wasser.

Es gibt eine Unterkunft für verirrte Fremde, die sich genau in der Mitte des Orts befindet und die mit drei Stockwerken alles überragt. Oben auf dem Dach steht eine verrostete Hollywoodschaukel, die einen weiten Blick auf das Meer und die Welle gewährt. Ich beziehe ein kleines Zimmer und kann in einer einfachen Küche mein eigenes Essen kochen. Es gibt einen kleinen Shop mit Nudeln und Konserven und Brot und Marmelade und Wasser aus Plastikflaschen. Perfekt. Ich schmeiße mein Zeug aufs Bett und gehe surfen. Endlich. Ein paar Schritte zum Wasser und dann durch einen Channel etwa einen Kilometer zu einer vorgelagerten Insel paddeln, an der sich eine Welle bricht, die ich aus dem Surffilm The Endless Summer kenne.

Während ich auf den Atlantik hinaus und zu der Insel paddele, sehe ich die ersten Wellen und kann mir ein Bild von dem Spot machen. Wo ich mich positionieren werde, wo die Sets brechen. Mit jedem Armzug Richtung Vergnügen wächst die Spannung. Und die Vorfreude. Irre, kein anderer Surfer weit und breit. Heissa, ich bin im Senegal.

Die Felsen unter der Wasseroberfläche sind mit Seeigeln belagert, die kurz ein wenig Herzklopfen heraufbeschwören, aber zu tief unter der Wasseroberfläche liegen, um für ernsthafte Gefahr zu sorgen. An den meisten Stellen zumindest.

Nach zwei super spaßigen Stunden paddele ich zurück, um zu frühstücken. Der Rückweg an Land mit müden Armen ist viermal so lang, das Festland Ewigkeiten entfernt, aber ich muss auch an die Gesichter der Kids denken, sehe ihr Lachen und grinse ständig, obwohl ich eigentlich fluche. Echte Glückpropheten!

Der Tagesablauf ist etabliert. Frühsurf meist an meiner Hauswelle und wenn später der Nordwestwind einsetzt laufe ich die Gegend ab, werfe einen Blick auf Südküsten und suche weitere Wellen. Alles zu Fuß und jede Wanderung durch Afrika bringt mich dem Leben näher. Dazwischen essen, schlafen, lesen. Und natürlich winken. Weil ich ständig die gleichen Leute sehe. Und überall liegt Müll herum. Das gehört auch dazu. Weniger romantisch, dafür real, und das ist dann ja auch immer schön, wenn Bilder und Klischees konterkariert werden. Sich ein echtes Bild abzeichnen darf. Auch, wenn es nicht nur nach Jenseits von Afrika aussieht.

Dann lerne ich Kalidu kennen. Er ist einer der wenigen Localsurfer. Und damit einer der wenigen, die man hier überhaupt im Wasser trifft. Wir surfen zusammen und werden Freunde. Als wir nach einer langen Session in Secrets aus dem Wasser stapfen, müssen wir durch eine Hotelanlage laufen, um wieder nach Hause zu kommen. Am Steg erwartet uns ein massiver Typ, der unglaublicherweise bei über 30 Grad einen schwarzen Anzug samt Krawatte trägt und das Hotelgelände bewacht. Er baut sich vor uns auf, wirft bedrohliche 150 Kilo in die Waagschale und verkörpert die pure Autorität. Und diese hämmert er dann auch auf uns ein. Wir sollen verschwinden, woanders aus dem Wasser gehen (witzig!), können hier nicht durch, Hausfriedensbruch, Hoteldirektion, Polizei und überhaupt.

Kalidus Augen blitzen auf. Mit geschätzten 50 Kilo ist er nicht mal halb so schwer, aber mit der doppelten Portion Leidenschaft im Rücken schmettert er dem Riesen eine Rede entgegen, die selbst Che Guevara in Gänsehaut getaucht hätte. Freiheitsparolen. Der Arm ausgestreckt zum Himmel, Wut in der in der Stimme, Gerechtigkeit im Herzen. Ich stehe daneben, blicke zwischen den beiden hin und her und wieder zurück – und nicke.

»Jeder Afrikaner darf in seinem Land gehen, wohin er will.«

Genau.

»Der Ozean ist für alle da!«, ruft Kalidu, während er einen Schritt auf den Bullen zugeht. »Und wenn all unsere Brüder und Schwestern sich nicht mehr in ihrem Land bewegen können, ist aus der Freiheit Afrikas die Hölle des Geldes geworden!«

»Yes«, murmele ich und blicke wieder zu Kalidu. Und er zu mir. Und wir beide wieder zu dem Koloss des Bösen. Aber jetzt zusammen.

Und da wächst der schmächtige Kalidu über sich hinaus, berührt das Herz hinter der Krawatte, bis der massive Typ das Feld räumt und uns passieren lässt. Punktsieg für den kleinen Mann, und ich eile hinter einer zwar noch empörten aber voller Stolz gewölbten Brust meines persönlichen Ches her. Später kaufe ich Fladenbrot und wir lachen, weil wir alles tun können, und auch noch, was wir wollen. Und weil Afrika echte Freiheit ist.

Abends auf der Hollywoodschaukel unter den Sternen muss ich schmunzeln, über dieses Afrika, die Menschen, das Leben, die kleinen Glückspropheten, den Müll, die steppige Landschaft und alles drumherum, während in der Ferne die Bongotrommeln tanzen und ich mich wahnsinnig auf den nächsten Tag freue.

Es ist stockdunkel, als der Wecker klingelt. Ich rolle mich zur Seite, kämpfe mich aus dem Bett, streife Boardshorts und Neoprentop über und trinke eine Flasche Wasser, die für den Hinweg, den Surf und auch noch den Rückweg reichen muss. Dann schnappe ich mein Brett und laufe hinaus. Alles wie jeden Tag. Automatismus des frühen Morgens, aber einer ohne Meckern, ohne Unlust auf das Studienseminar oder die Pflichten des Alltags. Alles ist einfach so wie es ist. Routine ohne Last, ohne Schwere, ohne Antriebsschwäche. Herrliches Leben.

Draußen vor der Türe verdrängt die Dämmerung die Schatten der Nacht und lässt den Weg durch die engen Gassen Richtung Wasser erkennen. Genau wie jeden Morgen. Ich stapfe über den festen Sandboden, als ich ein unbekanntes Geräusch wahrnehme. Oder träume ich noch?

Mein Bewusstsein kann nicht entscheiden, ob ich es höre oder fühle. Aber es kommt näher. Ein dumpfes Pochen. Wie ein Herzschlag oder wie Pferde weit entfernt in der Prärie. Ich blicke zum Himmel, sehe Schleierwolken, die nach Westen ziehen. Das rhythmische Klopfen wird deutlicher und es ist irgendwie sehr selbstbewusst. Unaufhaltsam. Und NAH!

Verunsichert drehe ich mich um … und starre auf ein wildes Heer aus ovalen Schädeln und massiven Hörnern, die auf mich zu galoppieren. 25 Meter entfernt, 20, 15 …

Der Wahnsinn trampelt genau auf mich zu. Der Weg ist zwei Meter breit, und die nach vorne preschende Gefahr ebenso.

Ach du Kacke!

Ich springe zur Seite und drücke mich auf Zehenspitzen an eine Häuserwand, das Surfbrett über dem Kopf, während die Horde wild gewordener Widder an mir vorbei durch die Gasse jagt. 50 schnaufende Bestien. Sicherheitsabstand zu den Ungetümen: zwei Zentimeter. Höchstens!

Der Boden bebt, die Hörner preschen voran, zwei Afrikaner sprinten mit erhobenen Stöcken hinter der Herde her, treiben den Wahnsinn irgendwo hin, und wäre ich stehengeblieben, wäre ich jetzt tot. Angehalten hätte die nicht – nur weil da ein Andi steht.

Es wird ruhig, die Bedrohung rennt davon, das dumpfe Geräusch der Hufe verschwindet in der Zeit. Wie ein Traum. Mein Puls hämmert. Immerhin bin ich jetzt wach, sodass ich die letzten Schritte zum Wasser munter, amüsiert und vor allem lebendig beschreiten kann. Das ist das Schöne hier. Routine im Senegal hat immer eine Überraschung parat. Ich hüpfe ins kühle Nass und paddele zu der Insel rüber.

Kalidu möchte natürlich jeden Tag mit mir Marihuana rauchen und versteht nicht, dass ich ablehne, weil alles einfach gut ist. Die Eindrücke echt, das Leben klar. Warum sich benebeln? Alles macht Spaß, das Herumwandern und Afrika erkunden, auch wenn Staubpisten, Armut und ein eklatantes Müllproblem wenig paradiesische Gefühle wecken. Aber ich bekomme Tapetenwechsel – so was von – und Momente voller Zauber. Magie von unterwegs. Natürlich das Surfen, die dürre Landschaft, aber vor allem die Menschen. Die afrikanische Gastfreundschaft ist hemmungslos. Keine Pflicht, sondern selbstverständliches Vergnügen und offen für jeden, der zu Besuch kommt, der sich nicht nur in den abgeschotteten Hotelbunkern versteckt, sondern Nähe sucht. Die anderen Weißen kommen selten, und wenn, dann nur für eine Stunde, um die Schwarzen zu fotografieren. Ich bin immer da. Natürlich bin ich Tourist, das ist sonnenklar, aber einer, der sich freut, mit den Menschen in Zeichensprache zu kommunizieren, zu lachen, Lebensmittel einzukaufen, zu grüßen, zu winken und noch mehr, wenn die Leute sich über meine Eigenheiten amüsieren – zum Beispiel jeden Morgen um fünf Uhr aufzustehen, überallhin ohne Schuhe und mit Surfbrett zu laufen und jeden Tag Nudeln zu essen.

Ständig lerne ich jemanden kennen und am Silvesterabend ist es Simba. Ein kleiner lustiger Geselle, der Englisch spricht und in der großen Stadt Dakar lebt und studiert. Zum Jahreswechsel besucht er seine Familie in N’gor. Er ist hier aufgewachsen und weiht mich in Geschichte und Kultur seines Dorfes ein.

Wir laufen durch das Wirrwarr an engen Gassen, wobei jede Ecke absolut gleich aussieht, und bleiben an einem kleinen Platz mit Holzbänken und einer kleinen, blau gestrichenen Tribüne stehen. Das Dorftribunal. Ein Ort der Versammlung. Hier werden Streitigkeiten formuliert, Anklagen vorgetragen, Probleme diskutiert. Es gibt Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer, um die Prozesse mitzuverfolgen und natürlich auch Meinungen oder Entsetzen reinzurufen. In einer Ecke, leicht erhöht, sitzen die drei Ältesten, die Dorfvorsteher, um Recht zu sprechen:

Entschuldigungen, um die verletzte Ehre zu besänftigen, Herausgabe von Gestohlenem, Peitschenhiebe.

Es gibt keine geschriebenen Gesetze. Die Weisheit der Ältesten regiert, ihre Autorität ist unbestritten. Obwohl ich mir natürlich den Frieden für die Welt wünsche und Harmonie in Afrika, hoffe ich insgeheim, mal dabei sein zu dürfen. Als Zuschauer.

Hinter der nächsten Ecke befindet sich ein kleines Grundstück, auf dem ein großer Baum steht. Dies ist der Ort, an dem die Nabelschnüre der Neugeborenen niedergelegt werden. Der Baum hat magische Kräfte. Simba bricht ein drei Zentimeter großes Ästchen ab, reicht es mir und sagt, dass ich nun an drei Personen denken soll, denen ich ein frohes Schicksal senden kann.

Ich denke an einen Kumpel aus Obersdorf und seine Familie, schicke Glück hinüber, dann an meine Schwester und etwas widerwillig auch an Paula, die ich plötzlich unglaublich vermisse.

Irgendwie schön so ein Baum. Seine Magie lässt einen warmen, feinfühligen Moment entstehen. Einer, der beflügelt, einer, der die schönen Seiten unserer Existenz hervorzaubert. Geborgenheit, Verbundenheit und Dankbarkeit. Freundschaft ist unabhängig von Distanz, die Liebe sowieso, aber jetzt ist auch mal Schluss mit dem Gedankenzirkus, weil andere schon die ersten Kracher zünden.

Simba lächelt. Weil er die Gefühle in meinen Augen sieht. Ich lege mein Ästchen nieder. Er ist zufrieden, wir gehen weiter. Nach ein paar Ecken und Windungen erreichen wir die Wasserkante. Simba deutet auf zwei gewaltige Pelikane, die mir schon häufiger aufgefallen sind. Dicke Apparate mit riesigem Schnabel. Das Duo sitzt auf einem Felsen und schwenkt ab und zu die Köpfe hin und her.

»This two pelicans can speak. They talk. They are the pelicans of N’Gor. They only talk to the oldest man in the village. And in the morning they leave together with the fisherman, fly in front and the fisherman follow and then they show the fisherman, where the fish is. Very important pelicans for our village.«

Einer der beiden breitet seine Flügel aus und schüttelt sich. Sprechende Pelikane. Unter normalen Umständen würde ich das nicht glauben. Hier bin ich nicht sicher.

Der Mann fürs Pelikan-Kaffekränzchen ist der Dorfälteste. Er ist 104 Jahre alt, die weise Instanz im Ort und hat das Machtwort bei allen Fragen. Da er aber nicht mehr gut sieht, kaum hört und auch mit dem Sprechen so seine Probleme hat (außer mit den Pelikanen, vermute ich), übernehmen drei Vertreter das Tagesgeschäft. Sie genießen höchste Anerkennung im Dorf und werden ohne Wimpernschlag respektiert und verehrt. Sie erledigen auch die Sache mit dem Tribunal. Als Nächstes zeigt mir Simba ein Haus, in dem jemand wohnt, der mein Surfbrett reparieren kann. Gut zu wissen, auch wenn es völlig unmöglich ist, hierher (100 Meter Luftlinie von meiner Unterkunft) zurückzufinden. Als wir um die nächste Ecke latschen, schmeißt sich Simba plötzlich in den Sand. Ich blicke zu ihm herab und dann voran. Vor uns stehen drei ältere Männer, die nicht in Lumpen gekleidet sind, sondern festliche Gewänder tragen. Simba wagt nicht, den Kopf zu heben oder ihnen in die Augen zu sehen. Ich schaue zu ihm herunter, wieder zu den hohen Herren nach oben und wieder zurück. Hin und her.

Dann tritt einer der drei einen entschlossenen Schritt nach vorne und auf mich zu. Die anderen folgen, und strecken mir ihre Hand entgegen. Ich schüttele freundschaftliche Hände, woraufhin sie lachen. Super Jungs. Sie fangen sofort an zu quatschen, wovon ich nichts verstehe, aber »Andi from Germany« antworte. Sie ziehen die Augenbrauen hinauf, als ob sie schon von mir gehört haben, stimmen in ein fröhliches »Ooooh« ein und verschwinden gestikulierend um die nächste Ecke. Das waren die Dorfchefs. Simba erhebt sich, klopft sich den Sand von den Sachen und führt mich weiter durch den Ort. Zur Tanzgruppe, zur Bäckerei, wo die Weizenbrötchen noch günstiger sind als in meinem kleinen Laden, die Bongoschmiede, die Näherei, eine Werkstatt und schließlich zum Waisenhaus, was nur wenige Meter von meiner Unterkunft entfernt liegt. Ein erfrischender Rundgang, den wir damit beenden, dass ich einen 10-Kilogramm-Sack Mehl kaufe, der heute Abend in einer feierlichen Zeremonie zum Jahresende irgendwo niedergelegt wird. Die Details habe ich nicht verstanden, aber wir trennen uns mit einer Umarmung, und mit all den wunderbaren Eindrücken fühle ich mich bereit, dieses besondere, dieses für mich so andere Jahr ausklingen zu lassen. Das Leben von früher in den Adern und trotzdem ein Zuhause in der Heimat. Vielleicht ist das der Weg, den ich gehen kann. Alltag und Tapetenwechsel. Tapetenwechsel und Alltag. Aufregende Reisen und trotzdem ein Zuhause. Und Paula.

Gegen 22 Uhr kommt Kalidu vorbei, weil er mit mir in die Clubs von Dakar will. Ich würde gerne mit ihm losziehen, um ihm die Fahrt, den Eintritt und ein paar Drinks zu ermöglichen. Aber jetzt möchte ich diese Nacht lieber in der Ruhe der Dachterrasse und auf der Hollywoodschaukel unter den Sternen verbringen. Ich kann mich einfach nicht aufraffen, will mich nicht in einen wilden Alkoholrausch stürzen. Und ich will morgen surfen. Kalidu sieht enttäuscht aus, aber versteht, irgendwie, und verschwindet in die Nacht. Ich bleibe sitzen, schaue zu den glitzernden Punkten am Himmel. Es ist wunderbar, wenn man mit dem Alleinsein so zufrieden ist. Und in diesem Moment ist einfach alles in Ordnung.

Alles. In. Ordnung.

Wie ist dieses verrückte Leben nur manchmal in der Lage, so viel Stress zu verursachen? Und warum? Wir sind alles, was wir brauchen, das Leben allein genug, jeder Atemzug schön, alles andere Unsinn. Kaum zu glauben, dass derselbe Mensch, Ich, manchmal so voller Unruhe ist. Zufriedenheit und Leichtigkeit sind doch so viel schöner. Und wir haben sie in der Hand.

Dann rauschen Kindergesänge durch die Luft. Helle Töne, die gemeinsam zu einem Chor verschmelzen, der voller Inbrunst Worte, Strophen und traurige Lieder in die Nacht hinaus schmettert. Melancholische Klänge, die Gänsehaut durch meinen Körper schicken. Ich erhebe mich aus der Hollywoodschaukel und gehe bis zum Rand des Daches, um hinunterzusehen. Woher kommen die zarten, jungen Stimmen, die zusammen so viel Kraft versprühen. Dann sehe ich es: Aus dem Waisenhaus. 40 oder 50 Waisenkinder sitzen zusammen, dicht an dicht zusammengerückt, und singen von ihrem Schicksal. Allein zu sein in der weiten Welt. Kleine afrikanische Kinder, die keine Familie haben, die auf sich gestellt sind, allein aufwachsen und nur die Geborgenheit der Gruppe haben. Und diese irgendwann verlieren werden.

Mit diesem Wissen falle ich zurück in die Schaukel. Auch allein. Denn da ist niemand, mit dem ich das jetzt teilen kann. All die Freiheit, die Unsicherheit, die großen Momente und die kleinen Kinder füllen mein Herz, bis es überläuft. Wie schön wäre es, wenn jemand hier wäre, mit dem ich darüber reden könnte. Paula. Und plötzlich taucht Angst auf, in eine lähmende Stimmung zu verfallen, aus der ich nicht mehr herausfinde. Die mich da zurücklässt. Eine, die den Spaß und die Lebensfreude niederschmettert. Die stärker ist als die Zufriedenheit.

Wo ist nur die Leichtigkeit von gerade hin?

Die Silvesterrakten knallen in der Ferne, in den Clubs von Dakar wird getanzt und in der Heimat feiern alle Freunde wild zusammen. Trinken Markusschnaps, lachen, blödeln und umarmen sich. Juli tanzt und alle machen mit. Um zwölf Uhr wird geküsst. Wer Bleigießen will, findet seine Zukunft, und die anderen fiebern mit. Wo Kalidu jetzt wohl herumläuft?

Ich sitze hier allein. Ich wollte Tapetenwechsel, nur war von Einsamkeit nicht die Rede.

Aber so läuft er eben ab, der Gedankenmist. Ich blicke zum Himmel. Gefühle und Gedanken können schwanken. Sie kommen und sie gehen. Ohne Vorwarnung und egal, wie das Leben gerade spielt. Mein Kopf macht, was er will. Ich bin gesund, in Paula verliebt, gehe morgen surfen, kriege das Referendariat schon hin, sehe alle meine Freunde wieder – und bin plötzlich einsam und allein. Wieso?

Manchmal ist da das Gefühl, abgetrennt zu sein von allem, da fehlt die Harmonie, die Gemeinsamkeit, die Verbundenheit. Das schmerzt, beunruhigt und lässt den Kopf anspringen. Und diesen Mechanismus muss der Mensch erkennen.

Was heißt der Mensch? Vor allem ich, denn dieser Mechanismus kann eine Pforte des Glücks sein oder die Falltür in die Verzweiflung. Das Geheimnis unseres Lebens. Die Frage nach Glück, das Mysterium in unseren Herzen. Jeder ist betroffen, niemand weiß Bescheid. Die Schule stellt sich stumm, die Gesellschaft lehrt den wirtschaftlichen Erfolg, aber lässt uns mit der abgeschnittenen Seele allein.

Die Gefühle sind kaum greifbar oder körperlich fassbar und gleichzeitig unglaublich intensiv. Jeder Mensch kennt sie, kaum einer begreift sie und selten ist genug Vertrautheit da, um sich auszutauschen. Um gemeinsam zu lernen, um gemeinsam einen Weg zu finden. Oder man sitzt damit alleingelassen auf einem senegalesischen Dach in der Silvesternacht. So wie ich. Und eigentlich bin ich schon mein ganzes Leben lang allein.

Vielleicht sind die Gefühle dazu da, uns eine Richtung zu zeigen. Ein Wegweiser. Wenn sie stark genug sind, können sie das Leben lenken und irgendwie einen Sinn aufdecken. Wie ein Lehrer, der mir noch nicht richtig erschienen ist oder der mich noch verschont hat.

Noch. Kein Zustand ist von Dauer. Das haben mir die letzten Monate gezeigt, in denen Erlebnis Einstellungssache war und ich alle Weisheit verloren habe. Weil mich der Alltag übermannt hat. Und warum ist der Engel namens Paula Himmel und Hölle in einer Person für mich? Warum kann ich nach 31 Jahren immer noch nicht meine Gefühle begreifen? Und weiß ich eigentlich, was ich suche? Was muss wohl passieren, um das herauszufinden?

Ich sinke in die Polster und kuschele meinen Kopf hinein. Die gespannte Stimmung löst sich auf und springt zu einem neugierigen Gefühl des Aufbruchs. Dem Senegal sei Dank. Ich schaue zu den Sternen hinauf. Alles kommt, alles geht. Es knallt am Horizont, Raketen sprühen Funken in den schwarzen Himmel. Das neue Jahr beginnt. Die Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten.

[…]

XII. Pura Vida

[…]

Ich habe 37 Länder besucht, zwei Monate meines Lebens in Flugzeugen verbracht sowie noch mal ein paar Wochen in Ankunfts- oder Abflughallen gestanden und in den Schlangen vor den Einreisebehörden.

Reiseerfahrung? Nicht mit einer Freundin!

»Was soll da schon groß anders sein?«

»Lieber Andi, vielleicht ist Paula nicht ganz so surfverrückt wie du«, meinte Jens.

Ich habe nicht ganz verstanden, und Tinsen hat gerufen: »Mensch, Andi!!!« Und so viel Emotion war ich von Tinsen gar nicht gewöhnt.

Meine Seminarleiter sagten: »Der Referendar ist beratungsresistent.« Aber die Naivität lasse ich mir nicht nehmen. Naivität ist vorurteilsfrei, abenteuerlich und ereignisreich. Wer Probleme fürchtet, ihnen aus dem Weg geht, wird nie lernen, den Moment zu umarmen.

Live is not a problem to be solved, it´s a mystery to be lived. Osho, der alte Haudegen.

Es gibt keinen besseren Weg. Nur ohne Vorwissen ist der Moment unverfälscht, die Erfahrung stark.

Wer unvoreingenommen erleben will, hat keine Wahl. Wer Komplikationen liebt, auch nicht.

Ich mag’s ohne Netz und doppelten Boden, denn Planung, Strategie und Vorbereitung engen das Leben ein, sodass der Zufall keine Chance hat. Vielleicht bin ich einfach faul. Vermutlich bin ich einfach faul. Vielleicht auch trotzig. Vielleicht ist mein Vertrauen in den Lauf der Dinge ein Schönreden von Unwissenheit. Aber ein paar Dinge lasse ich mir nicht nehmen.

Die Menschen sind gut.

Verbrecher gar nicht so schlimm.

Frauen irgendwo dazwischen.

Et es wie et es.

Et hätt noch emmer joot jejange.

Ich glaube auch nicht an Krieg. Vielleicht habe ich immer zu viel Glück. Aber vielleicht liegt das auch an dem Wald, in den man hineinruft. Und am Konstruktivismus. Und schließlich habe ich die Welt mit eigenen Augen gesehen. 37 Länder lügen nicht.

Außerdem: Paula hat im Sommer einen Surfkurs gemacht. Paula gefällt das Wellenreiten. Paula liebt das Reisen. Paula ist ein Engel.

[…]

In der Ferne scheppert ein massiver Blecheimer die Schotterpiste entlang. Eine riesige Staubwolke dahinter, und in diesem Gefährt soll das bezauberndste Wesen dieses Planeten sitzen. Ich beschleunige meine Schritte, bin spät dran. Der Bus hält, ein kleines Häufchen Elend steigt aus, schultert Unmengen Gepäck und trottet in meine Richtung. Mein Herz schlägt schneller, der Verstand tanzt. Das Geschöpf, das nun definitiv Ähnlichkeit mit Paula aufweist, bleibt stehen. Sie lächelt, lässt die Taschen zu Boden sinken und blickt eindeutig in meine Richtung. Ich laufe los. Die Begegnung ist Hollywood, die Umarmung noch viel besser.

»Ich hatte ganz vergessen, wie hübsch du bist.«

»Ich muss dich warnen, dein Zwerg ist ziemlich dreckig.« Sie sieht erschlagen aus, ein bisschen blass um die Nase, aber einfach unbeschreiblich niedlich.

»Ich mag den, wenn der müffelt.« Ich knutsche ihren Hals, ihre Lippen und drücke sie noch fester.

»Der muss unbedingt mal sauber gemacht werden, man ist ja tagelang unterwegs in dieses Land. Und dann braucht der ganz dringend einen Kaffee.« Dann der empörte Gesichtsausdruck, den ich über alles liebe: »So ein Zwerg muss doch gepflegt werden.«

Sie schüttelt den Kopf. Dann schaut sie mir einen Augenblick lang tief in die Augen. Sie beginnt zu lächeln und dieses Lächeln breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Widerstand ist zwecklos. Ich lache. Alles leuchtet, alles ist Begeisterung, alles geht von vorne los.

»Die Suite ist vorbereitet, Madame. Bitte hier entlang.«

Ich trage ihre Sachen. Paula genießt die ersten Meter ohne Ballast, weil man so endlich das Bewusstsein für die Umgebung, für die tropische Schönheit Costa Ricas gewinnt. Sie schreitet voran, schaut nach rechts, dann nach links, macht drei weitere Schritte, bleibt stehen, dreht sich herum, kommt zurück, drückt dem Träger einen Kuss auf die Wange und wandert weiter. Ich nehme die Verfolgung auf. Nach ein paar Minuten hält sie an und schaut zurück.

»Wohin eigentlich?«

Wir blödeln die Straße entlang und ich bin erleichtert, als Paula das Zimmer gefällt (wirklich bemerkenswertes Upgrade für 14 Euro die Nacht, weil Tinsen da ganz sicher war: »Mit dem Low-Budget-Quatsch musst du aufhören!«). Ihre Taschen landen in der Ecke, sie schlüpft aus den durchgesessenen Klamotten und will in die Dusche. Aber ich zerre sie zuerst ins Bett. Dann gehen wir duschen, denn zusammen unter der Brause fühlt sich einfach besser an. Weil man nicht nur den eigenen Körper reinigen, sondern auch noch traumhaft schöne Kurven einseifen kann. Dann gehen wir in die süße Bretterbude am Strand, um Kaffee zu trinken, und erzählen uns, was in den letzten Wochen so passiert ist. In Deutschland (bitter kalt), in Costa Rica, in Chile und wie das Leben mit pura vida hier so tickt.

Auch nach über einem Jahr ist jedes Gespräch mit Paula neu. Ich begreife nicht, warum wir uns längst noch nicht alles erzählt haben, aber bin so glücklich, weil das auch in 50 Jahren noch sein wird. Der Moment mit ihr ist leicht. Egal, ob wir lesend in der Hängematte liegen oder einer etwas macht, das den anderen nicht interessiert. Die Nähe ist da, die Nähe macht das Zusammensein aus. Da macht die Reise keinen Unterschied, da macht die Reise alles nur noch schöner. Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt, mit Paula explodiert die Freude. Die Freiheit bleibt unberührt und kleine Änderungen im Verhalten sieht der liebe Zwergengott sofort: Ich ziehe ab und zu ein frisches T-Shirt an, statt es auf links zu drehen, wenn es dreckig ist – kann man machen –, und wasche mir vor dem Schlafengehen die Füße – warum nicht? Oder ich fege die Hütte, denn dann sieht alles plötzlich total schön sauber aus. Charlotte, die Religionsstudentin aus der Bretagne, wäre stolz auf mich.

[…]

Die Ausnahmen vom Liebesglück sind selten. Meistens sind die Wellen schuld.

Vielleicht habe ich mich mit der Wellengröße verschätzt, als Paula ihr Brett gebrochen hat – am dritten Tag. Vielleicht hätte ich nicht kurz vor dem gemeinsamen Katerfrühstück direkt vor dem Strandrestaurant mit einem Freudenausbruch weglaufen sollen und den Zwerg da alleine stehen lassen – weil ich eine perfekte Welle gesehen hatte. Und vielleicht gab es noch die eine oder andere Situation, in der der Andi mit mir durchging.

Gab es, und während Paula mir die Ohren lang zieht, gelobe ich Besserung – wann immer ich kann.

Aber sogar diese Momente sind verspielt, denn wir lieben uns und nehmen die ganze Sache nicht so ernst. So können wunderbar entspannte Wochen in Costa Rica vergehen, bevor wir mit einer Menge pura vida im Bauch unsere Taschen packen, um weiterzuziehen.

Wir werfen eine Münze, entscheiden uns für Süden.

Panama

Das Land des Kanals, das Land, durch das eine Wasserstraße gebuddelt wurde.

Der erste Versuch wurde 1881 unternommen und kostete über 20.000 halb versklavte Arbeiter das Leben, weil diese nicht nur Blut, Schweiß und Tränen vergaßen, sondern in den Sumpfgebieten reihenweise der Malaria und dem Gelbfieber zum Opfer fielen. Der zweite Versuch startete damit, die Mücken zu bekämpfen. Dann konnte die Arbeit beginnen. 12 Jahre lang, bis zu 50.000 Menschen, die mit Schüppen und Schaufeln Gestein und Erdreich wegschleppen, sodass eine 77 Kilometer lange Wasserstraße entstehen kann, deren Befahren heute bis zu 100.000 Euro kostet. Pro Schiff. Weitere 5.000 Menschen, überwiegend Schwarze, starben, bis 1914 der erste Kapitän den Kanal passierte. Für dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst wurden 27.000 Tonnen Dynamit verballert, um Berge und Co. aus dem Weg zu sprengen, was – wenn man das Wegräumen der Geröll und Gesteinsmassen außen vor lässt – nach einer riesen Gaudi klingt.

So viel zur Geschichte.

Weil jeder Surfer von Santa Catalina schwärmt, fahren wir da hin. Nach ein paar Bussen und extrem unfreundlichen Menschen, hat Panama schon irgendwie verloren. Keine Ahnung, was die gegen Surfbretter haben. Und gegen Menschen.

Als wir nach vielen Stunden und staubigen Pisten ankommen, ändert sich das. So ist das auf Reisen. Wir werden hier nicht alt werden, aber wenn der Zauber entsteht, dann lassen wir uns fallen. Wir finden eine zuckersüße, einsame Hütte an einer Klippe direkt am Strand, die eine herzensliebe Familie vermietet. Wir kochen selbst, spielen mit den Hunden, machen Yoga, lesen und genießen das Leben aus der Hängematte. Und wir surfen. Paula an einem ungefährlichen Sandstrand und ich am Riff. Das führt zu weniger Komplikationen.

In unserer Unterkunft werden wir zu Robinson Crusoe und Freitag, weil weit und breit keine andere Seele anzutreffen ist. Die Ruhe wagt sich kaum zu flüstern, die Gemütlichkeit ist kuschelig, Abgeschiedenheit macht frei.

Weil das nächste Geschäft so weit entfernt ist und wir keine Lust mehr haben, so viel Wasser durch die Gegend zu schleppen, kommt Paula auf die Idee, das Leitungswasser zu trinken.

Das Leitungswasser trinken? In einer Hütte in Panama? Hat die den Dharamsala noch gehört?

»Ja, bitte schön. Nur zu.«

»Ts ts ts, du Pussy«, hat sie gesagt, woraufhin ich den vor mir stehenden Becher mit dem tödlichen Inhalt sofort komplett geleert habe. Und das gibt dann die Anerkennung, die ich brauche, auch wenn sie mich in die Scheiße reiten wird. Aber so ist der Mann. Und das liebt die Frau. Und darüber lachen wir jetzt, wobei ich mir ein bisschen in die Hose mache, aber noch – immerhin – nur mental. Im weiteren Verlauf des Selbstversuchs führen wir die unheilverheißende Flüssigkeit zuerst schlückchenweise, dann in größeren Mengen unserem Körper zu und beobachten die Wirkung auf unser Magen-Darm-System …

»Ich habe Feuer gemacht!!!« aus Cast Away ist nichts dagegen. Wir haben Leitungswasser in Panama getrunken. Literweise und jeden Tag. Wir sind stark, stolze Eingeborenen und müssen ab jetzt nicht mehr schleppen. Nachts flackert unser Lagerfeuer am Strand, den Kaffee bereite ich mit Tauchsieder zu, die Mangos pflücken wir vom Baum. Es fehlt die Kokosnuss, aber dieser Mission stelle ich mich am nächsten Tag.

Die Kokosnuss ist eine Lügengeschichte, denn sie ist keine Nuss, sondern zählt zu den einsamigen Steinfrüchten. Eine Steinfrucht. Und damit fängt der Spaß ja auch schon an, denn heute werden wir herausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist.

Paula ist Surfen, für mich die Gelegenheit unerschütterlichen Willen zu zeigen, das steinige Herz der Kokosnuss zu brechen und die Ernährung der Familie für alle Zeiten abzusichern.

Bewaffnet mit einem Schweizer Taschenmesser, also der Genialität eines europäischen Bergvolkes, steht einem autarken Leben fernab von Nestlé und Monsanto nichts mehr im Weg. Heute werde ich Großes leisten.

Das ist der Kokosnuss aber egal. Ich schmettere mit Säge und Klinge, wühle mich durch die zwei Zentimeter dicke Außenschicht zum Kern aus Stahlbeton, ritze, wühle, schneide, säge, aber füge ihm höchstens ein paar Kratzer zu.

Nach einer Dreiviertelstunde trottet ein kleiner Junge zu mir heran. Er ist etwa sechs Jahre alt, die Machete in seinen Händen reicht bis zur Hüfte. Er übergibt mir das rasierklingenscharfe Werkzeug aus schwerem Eisen und setzt sich mir gegenüber auf das Mäuerchen. Seine Beine schaukeln auf und ab, denn jetzt wird was passieren. Ich nehme die archaische Waffe, obwohl ich sie nicht mag. Ich hänge einfach zu sehr an meinen Fingern und weiß, dass ein minimaler Fehler irreparable Folgen mit sich bringt. Ein plötzlicher Nieser, ein unerwartetes Jucken in der Hüfte, eine Ameise im Schuh …

Das Schweizer Messer liegt verzweifelt im Sand. Der Junge beobachtet mein Tun. Ich täusche Langeweile und Desinteresse vor, aber damit komme ich nicht weit. Aussitzen macht in Mittelamerika keinen Sinn, denn die haben einfach mehr Zeit als wir. Und Ruhe. Und natürlich lässt er sich das Nachmittagsprogramm nicht entgehen. Besser als Fernsehen: Der Weiße, das Messer, die Kokosnuss und Ich. Eine Komödie mit drei Oscars. Vielleicht aber auch Das Kokosnuss-Massaker. Ich gehe meine Alternativen durch und weiß, es gibt keine.

Wahrscheinlichkeiten? 5 %, dass ich in einer Minute um einen Finger ärmer bin.

Ein Stoßgebet später ruht meine Hand auf der Rundung der Kokosnuss, die andere langt nach der Machete. Der kleine Zuschauer zieht gebannt die Knie an. Der Abstand von Zielbereich zu Körperteil-ab beträgt sechs Zentimeter oder die Länge eines kleinen Fingers. Größere Kokosnüsse sind einfacher. Ein letzter Blick zum Schweizer Taschenmesser, das chancenlos am Boden liegt, dann schwingt die Klinge in die Höhe, verweilt einen Moment in der Schwerelosigkeit und schießt hinab. Bam. Alle Finger noch dran. Atmen! Bam, Bam, Bam, Bam. Und fünf Schläge später bin ich um 50 Jahre gealtert, das Teil ist offen, in meinem Kopf erst mal Erleichterung.

Ich mag die Dinger einfach nicht. Das muss eine Art Indiana-Jones-Gendefekt sein, denn der agiert ebenso nur mit Hut und Peitsche. Pistole, Messer oder die Machete sind nicht seine Werkzeuge und trotzdem wird die Welt gerettet.

Der Bub springt auf, holt ein Glas aus dem Regal hinter unserer Hütte und reicht es mir. Als die eigentlich klare Flüssigkeit in das Glas plätschert, schimmert ein bräunlicher Schleier darin. Ich hebe das Glas, proste ihm siegesgewiss, aber ganz relaxed – weil Alltagsgeschäft – zu und nehme einen Heldenschluck. Der schmeckt total verdorben, aber das lasse ich mir nicht anmerken, bis der Junge die Machete nimmt und zu Papa oben am Berg zurückläuft. Ich schütte den Rest weg und packe das Schweizer Messer wieder in die Tasche.

Nachmittags kommt Paula zurück und präsentiert voller Stolz … zwei Kokosnüsse.

Ich lobe sie ein wenig zurückhaltend und berichte von meinem Tag. Sie lacht. Und das ist gut, denn gerne riskiere ich mein Leben in den großen Wellen für eine kleines bisschen Heldenmut. Aber Macheten mag ich einfach nicht. Abends laufen wir zu unserer Familie hinauf. Alle freuen sich über den Besuch, wir quatschen darüber, wie schön hier alles ist, und natürlich widmet sich der Herr des Hauses ohne mit den Wimpern zu zucken unserer Kokosnuss.

»Guck mal«, flüstert Paula und ich sehe, dass das mit den Wimpern auch gar nicht geht, weil er nur noch ein Auge hat. Höchstens. Das eine ist definitiv ein Glasauge, aber auch das andere sieht ziemlich lediert aus und ist völlig zugeschwollen.

Als er die Machete über den Kopf schwingt, fassen wir uns panisch an den Händen. Dann, Bam, Bam, ist die Sache mit zwei gezielten Hieben erledigt. Eine Wahnsinnstat. Vielleicht ist das mit Kokosnüssen wie mit den Wellen: »Sehen wird zu hoch bewertet, du musst die Welle spüren«, sagt Bodhi in Point Break.

Wir schlürfen den köstlichen Inhalt und kratzen das Fruchtfleisch heraus. Es enthält das gesündeste Fett auf Erden, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und würde als einzige Nahrungsquelle für Wochen genügen.

Die letzten Sonnenstrahlen versinken im Meer, während die ersten Sterne am Firmament zu leuchten beginnen. Wir sitzen dicht zusammen, Rücken an Rücken im weichen Sand. Nur wenige Meter entfernt liegt unsere Hütte.

Die Teller sind gespült, die Pfanne wird von ein paar Hunden ausgeschleckt. Einer der kleineren läuft auf mich zu und springt mir in den Schoß. Ich streichele ihn und er brummt wohlig. Dann schnuppert er und hüpft zurück auf den Sand, weil er zu Paula will. Weil er Paula liebt. Weil jeder Paula liebt. Auch die Sterne.

»Na, wer bist denn du?« Sie krault ihm den Nacken, der kleine Racker verdreht sofort die Augen und driftet ins Nirwana. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, der Anblick voller Harmonie.

»Was müsste ich tun, um nur einmal so viel …«

»Das ist leicht, aber dir fehlt das weiche Fell. Besonders auf dem Kopf.« Sie grinst, blickt dem süßen Vierbeiner in die Augen und verliebt sich noch mal von vorn.

Der Mond wandert Richtung Horizont, das Meeresrauschen singt von Zukunft und Vergangenheit. Ich seufze, während die beiden miteinander knuddeln. Ich bin umringt von Glück.

»Krass, dass wir das gefunden haben«, flüstert Paula, entweder zu mir oder dem süßen Etwas auf ihren Beinen.

»Ich könnte ewig bleiben«, antworte ich.

»Ja«, sagt sie, »oder einfach weiterreisen.«

Genauso ist es. Wir genießen die abgeschiedene Geborgenheit und feiern das Abenteuer, das noch vor uns liegt. Früher musste ich Abenteuer mit Einsamkeit bezahlen. Und Paula musste, umzingelt von den grauen Mauern der Universität, in eintönigen Vorlesungen sitzen. Jetzt ist alles da, die Welt ist rund.

Eine Sternschnuppe schießt über unsere Köpfe. »Huiih«, ruft Paula und ein Wunsch wird wahr.

Freiheit oder Geborgenheit? Wir entscheiden uns für uns.

Irgendwann wollen wir weiter, verabschieden uns von der Hütte, den Hunden, der Familie auf dem Hügel. Paula drückt den Einäugigen und seine liebe Frau, ich klatsche mit Sohnemann ab. Ein Zuhause bleibt zurück, die Suche beginnt von vorn. Wir werfen keine Münze, sondern reisen nach Costa Rica. An der Grenze befindet sich ein Surfspot mit Ausnahmerang. Eine der besten zwanzig linken Wellen dieses Planeten und eine, die mir noch fehlt. Wenn die Brandung groß ist, bricht dort die längste Welle Mittelamerikas, und für das kommende Wochenende ist ein großer Swell vorhergesagt.

»Wir bleiben übers Wochenende? Dann hast du Pavones gesehen«, schlägt Paula vor.

Ich küsse sie.