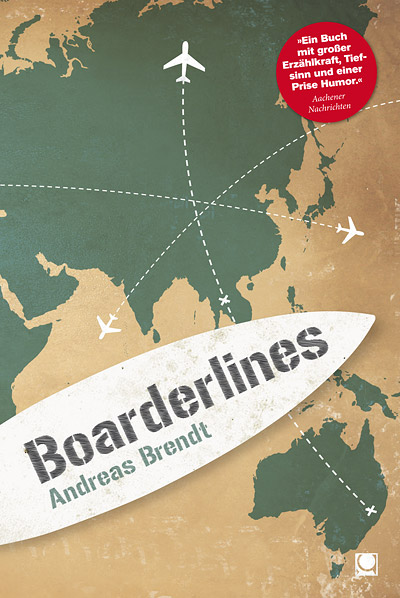

Boarderlines

Entdecke den Kult-Roman »Boarderlines« von Andreas Brendt

»Du musst einfach da raus paddeln und wie die anderen die Welle surfen!« – Großartig. Wahnsinn, da ganzheitliches Lernen hier so hilfreich ist wie Starkstrom im Kinderzimmer.

Andi wird in Bali mit dem Surfvirus infiziert. Ein abgefahrener Trip durch Asien und Australien, und zu Hause ist nichts mehr wie es war. Der pflichtbewusste Student beginnt zu wanken …

»Wer mir einen nachvollziehbaren Grund nennen kann, erwachsen zu werden, bekommt sämtliches Gold der Welt, einen Oscar in allen Kategorien und sei gleichzeitig in die Hölle verbannt.«

… und bricht auf!

Eine Erzählung über 10 Jahre langes Reisen und die Sehnsucht nach Abenteuer. Über ein Leben zwischen Pistolen, Edelsteinen, Malaria, einer entlegenen Insel, gemeinen Ganoven, allwissenden Professoren und deutschen Bierdosen. Über Freundschaft und Monsterwellen. Und natürlich Liebe.

Inhalt

Boarderlines

Boarderlines ist die Odyssee eines jungen Mannes, der in die Welt aufbricht und Leidenschaft, Liebe und schließlich sich selbst findet. Seine Naivität stürzt ihn in echte Gefahren, hilft ihm wieder heraus und lenkt ihn in die richtige Richtung. Er wird alles aufgeben, alles riskieren und dann untergehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Erzählung über zehn Jahre langes Reisen und die Sehnsucht nach Abenteuer. Über ein Leben zwischen Pistolen, Edelsteinen, Malaria, einer entlegenen Insel, gemeinen Ganoven, allwissenden Professoren und deutschen Bierdosen. Über Freundschaft und Monsterwellen. Und natürlich über die Liebe.

Die Geschichte wird durch Szenen und Erlebnisse aus der unmittelbaren Sicht des Erzählers geschildert, die vom Aufbruch im Jahr 1996, einem Umweg über alle Kontinente dieser Erde bis zur Rückkehr nach Hause berichten. Der Leser ist mittendrin, statt nur dabei, weil er in die Gedankenwelt von Andi eintauchen und seine Entwicklung hautnah in Momenten voller Unsicherheit und Zweifel miterleben kann.

An wen richtet sich das Buch?

Junge Wilde, Sinnsucher, Beamte mit Sehnsucht und weltoffene Rentner, die gerne lachen, staunen und über das Leben schmunzeln. Nicht nur Natursportler und Reisende können all die Erlebnisse mitfühlen, sondern auch Personen mit einem ganz anderen Lebensentwurf, weil die Sehnsüchte und inneren Konflikte der Menschen die gleichen sind und uns alle verbinden.

Kapitelübersicht

Prolog: Freak Set, 2004

I. Köln, 1996

Aufbruch, verrückte Idee mit weltweiten Folgen

II. Bali, 1996

Insel der Götter und Dämonen

III. Australien, 1996

Wildlife in Down Under

IV. Heimaturlaub, 1996

Nicht mehr gegen das Ertrinken, aber den Ernst des Lebens kämpfen

V. Südafrika, 1996

Kriminelle und Armdrücken mit dem weißen Hai

VI. Semester-Halbzeit, Februar 1997

Neues Leben, alte Pflicht und der große Zwiespalt dazwischen

VII. Europa, 1997

Der Rubel muss rollen, sonst steht der Flieger still

VIII. Bali, 1998

Surfen für harte Männer: The Uluwatu Experience

IX. Köln, 1998

Die Ritterrüstung zerfällt zu Staub

X. Sri Lanka, 1998

Weise Worte, lachende Vögel und glänzende Edelsteine

XI. Köln, 1999

Das Ende vom Anfang oder der Anfang vom Ende

XII. Peru, 2000

Ohne Worte zur längsten Welle der Welt

XIII. Deutschland in drei Tagen, 2000

Drei Tage in Erklärungsnot

XIV. Frankreich, 2000

Heimatgefühle im Surfcamp

XV. E-Mail von den Malediven, 2000

Déjà-vu aus dem Aquarium

XVI. Bali, 2001

Eine schwere Hand, dreißig Jahre Knast und das erste rote Feuerwehrauto

XVII. Frankreich, 2001

Stumme Fragen

XVIII. Ecuador, 2002

Heiße Nächte, Salsa und die Liebe im Regenwald

XIX. Deutschland, 2003

Saubere Bettwäsche und fehlende Freunde

XX. Frankreich, 2003

Die Liebe meines Lebens und der Tod danach

XXI. Fuerteventura, 2003

Lebenstraum aus Einsamkeit

XXII. Deutschland, 2003

Flucht!

XXIII. Neuseeland, 2004

Neue Leichtigkeit, aber schweinische Highlander sterben nicht

XXIV. Fiji, 2004

Kawa und coop

XXV. Indonesien, 2004

Mit einem Klick hat man sein Leben verpfuscht

XXVI. Sumbawa, 2004

Kann man unter Wasser weinen?

XXVII. Europa, 2004

Eine spanische Königin und die Nachricht vom deutschen Staat

XXVIII. Chile, 2004

Ein letzter Trip, der zurück zum Anfang führt

XXIX. Köln, 25. Januar 2005

Köln ist immer eine Reise wert

XXX. Köln, 1. Februar 2005

Vereidigung

Leseprobe

Hier findest Du ein paar Seiten aus dem Buch.

Es ist ein Kapitel aus der Mitte der Geschichte. Der große Konflikt am Anfang hat sich geklärt und meine schwersten Kämpfe liegen noch weit weg in der Zukunft. Und obwohl die innere Entwicklung ein paar Seiten zur Ruhe kommt, offenbart Peru jede Menge Begegnungen, Ängste, Geborgenheit und alles, was das Reisen ausmacht. Denn jeder Trip ist anders, jeder Abschnitt einzigartig und Teil der Geschichte vom Aufbruch bis zur Wiederkehr.

Viel Spaß!

XII. Peru, 2000

Der klobige Blecheimer wird langsam kleiner und erinnert mich mit einem Mal an die Spielzeugautos aus meiner Kindheit. Ungläubig schaue ich dem verstummenden Brummen hinterher, während der Bus allmählich am Horizont verschwindet. Ich bleibe ausgesetzt zurück. Die aufgewirbelte Staubwolke löst sich genauso in nichts auf wie meine letzte Verbindung zur Spezies Mensch.

Auf und davon. Einfach so.

Und wo kommt diese verdammte Hitze plötzlich her?

Ich hebe die Hand zum Schutz über meine Augen. Vor mir treffen sich die Wege und bilden eine Kreuzung, die in alle vier Himmelsrichtungen weist. Ich stehe in der Mitte, nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich bin und wie ich weiterkomme. Kein Laut. Kein Zeichen von Zivilisation, Leuten oder Leben. Keine Schilder, keine Häuser, kein Telefon. Wegweisende Hilfen: Fehlanzeige! Nur Abgeschiedenheit. Endlose Weite und drückende Hitze, mit ein paar dornigen Sträuchern am Wegesrand. Das ist definitiv mein letzter Trip nach Südamerika – ohne Sprachkenntnisse!

Ein kahles Land, ein armes Land, ein Land, das den bunten Wünschen des Tourismus nicht gewachsen ist. Kein goldener Sand, keine Tropenfrüchte oder saftig grüne Palmen.

Peru teilt sich den Breitengrad mit Angola oder Mozambique. Eine traurige Ecke am Ende der Welt. Aber vielleicht wirft der Pazifische Ozean ein paar Geschenke an die hoffnungslose Küste. Und plötzlich kommt Musik ins Spiel. Denn lange Zeit nicht auf den To-do-Listen der wellenhungrigen Surfgemeinde zu finden, kristallisiert sich nun heraus, dass in Peru die besten Wellen des Planeten brechen: Das Land der linken Pointbreaks.

Wellen, die nach links laufen und laufen und laufen. Endlos! Es kursieren Gerüchte von Wasserwänden, die sich mehr als drei Kilometer den Strand entlang winden, sodass Ritte bis zu fünf Minuten Länge möglich sind. So erwacht ein Land aus dem Schneewittchenschlaf. Peru wird schon in naher Zukunft den weltweiten Blickwinkel der Surfgemeinde dominieren. Zumindest, wenn man den himmlischen Vorhersagen der Peruaner Glauben schenken darf.

In meinen Augen: Eine apokalyptische Aussicht. Also bloß schnell hin! Auf der Stelle, bevor dieses Paradies von der ganzen Welt überlaufen wird und wenn das mit den Wellen stimmt, muss ich das mit eigenen Augen sehen. Aber jetzt hocke ich hier im Off und frage mich: Wo kommt diese verdammte Hitze plötzlich her?

Vormittags hat mir der Taxifahrer ein paar helfende Dinge mit auf den Weg gegeben, die in einer mir unbekannten Sprache ihren Sinn verfehlt haben. Am Busbahnhof ist die Zeit gekommen, meinen Werdegang selbst in die Hand zu nehmen. Ausgestattet mit Wörterbuch und Zettel: Zerro Azul – da will ich hin!

Ich schreibe drei Worte auf: »Yo querer ir – Ich wollen fahren«, und hänge mein Ziel, Zerro Azul, an den Schluss. So einfach geht das. Dann suche ich mir eine Person in dem hektischen Treiben aus. Nach einer Minute wähle ich wahllos eine Frau mittleren Alters in sauberer Kleidung und ordentlichem Auftreten. Die Haare zusammengesteckt und der Ausdruck neugierig hilfsbereit, eine Lehrerin vermutlich. Ich tippe sie an und sage: »Yo querer ir Zerro Azul.«

Sie stutzt und bombardiert mich mit einer Salve fremder Laute, die vermutlich der spanischen Sprache entstammen sollen.

Als sie fertig ist, wiederhole ich hoffnungsvoll mein Anliegen und rolle diesmal das R so südländisch, wie ich kann: »Yo q-u-e- rr-e-rr i-rr Zerro Azul.«

Sie legt wieder los, ich verstehe nix. Zeit für Plan B, den es nicht gibt. Ich schaue so hilflos wie ich kann und probier’s mit: »English?«

Sie quasselt weiter, ich kann noch nicht mal Worte identifizieren. Soll das eine Sprache sein? Als nächstes wendet sie sich an einen vorbeikommenden, etwa sechzig Jahre alten Mann. Schickes Hemd und Stoffhose, der Schuldirektor. Die beiden unterhalten sich. Laut, mit Händen und Füßen. Das ist Lateinamerika! Ich stehe stumm daneben. Eine dritte Person wird hinzugezogen. Die beleibte Frau wirft ein paar Sätze in die Runde, bevor sie weiterschlurft. Die beiden machen eine Pause, vermutlich um zu atmen. Da kommt mir die rettende Idee! Ich zeige stolz, wie ein Schuljunge sein Zeugnis, meinen Zettel: »Zerro Azul«.

Das Gesicht des Mannes hellt sich auf. Treffer! Er weiß Bescheid und … beginnt wieder, mir etwas zu erzählen. Geräusche, Laute, Töne und ein Redeschwall, in dem ich Buchstaben allerhöchstens noch vermuten kann. Klasse. Er bringt Zeichensprache mit ins Spiel, weist irgendwohin und spricht dazu. Hoffnungslos. Schließlich greift er meine Hand und ich kann gerade noch mein ganzes Zeug zusammenpacken.

Vor einem Bus bleiben wir stehen. Er redet mit dem Fahrer, unendlich schnell, und dann mit mir. Sehr langsam. Ich verstehe kein Wort, aber setze mich, nachdem meine Taschen und die Bretter gut verstaut sind, folgsam in den Bus. Geht doch.

Die Fahrt ist angenehm kühl. Hinter der Fensterscheibe eine dürre Gegend, staubige Hügel und endlose Ebenen. Nur die Straße liegt dazwischen. In diesem kahlen Land gibt es nichts zu entdecken, außer der hypnotisierenden Wirkung des unberührten Nichts. Ausgetrocknete Abgeschiedenheit überall und so geheimnisvoll, dass sie uns magisch anzieht. In diesem zerbeulten Blecheimer sitzt ein Haufen Pioniere zusammen. Goldgräber, Gefangene auf der Flucht oder Neugierige, die das Ende dieser Erde sehen wollen. Oder den Anfang der Zeit. Nach zwei Stunden verringert der Mann am Steuer die Geschwindigkeit. Ich frage mich, warum, während er sich an der Luke über dem Vorderreifen zu schaffen macht. Er kramt mein Gepäck hervor und bedeutet mir eine Stelle am Straßenrand. Dann hebt er die Hand zum Gruß, eilt auf seinen Platz zurück und tritt das Gaspedal durch. Eine schwarze, stinkende Rauchwolke dröhnt durch den rostigen Auspuff. Ich bleibe ausgesetzt zurück und bemerke, wie mir warm und wärmer wird.

Wo kommt diese verdammte Hitze plötzlich her?

Ich drehe mich im Kreis, werfe einen Blick in die Gegend und trinke einen Schluck aus der zerknitterten Plastikflasche in meiner Hand. Zu warm für Erfrischung, aber lebenswichtig. Die Sonne brennt und die Zeit steht einfach still. Nur Abgeschiedenheit und die staubig dürre Landschaft.

Was nun?, schwirrt es durch meinen Kopf.

Erst mal nichts!, schlage ich meinen Gedanken vor. Da Alternativen fehlen, wird der Vorschlag angenommen. Ich setze mich auf meine Reisetasche, würde mir am liebsten die ganze Wasserflasche über den Kopf gießen, aber will sicherheitshalber keinen Tropfen Flüssigkeit verschwenden.

Ich und die Wüste. Wunderbar!

Ein paar Minuten vergehen, ohne dass etwas passiert. Dann warte ich geschlagene zehn Minuten ab. Dabei stelle ich fest, dass zehn Minuten ebenso eine Stunde gewesen sein könnten. Das macht hier draußen keinen Unterschied.

Ich untersuche die Umgebung. Zehn Minuten lang. Die unendliche Weite, den Horizont dahinter und den ausgetrockneten Strauch direkt neben mir. Alles in allem: Nichts. In die andere Richtung dasselbe Bild. Allerdings stelle ich fest, dass es keinen Sand gibt. Also revidiere ich: Ich und die Steppe. Wunderbar!

Weitere zehn Minuten ziehen ins Land. Ich sitze am Rand und wiege die Wasserflasche in meinen Händen – halbvoll, immerhin.

Ich atme tief durch und stelle mich den nächsten zehn Minuten. Schweißtreibende Sache ohne nennenswerte Ereignisse. Noch mal zehn Minuten, die sich zu einer kleinen Ewigkeit entfalten. Ich schaue auf die Wasserflasche – halbleer, höchstens!

Es folgen zehn Minuten, die ich der Entscheidungstheorie widme: Welche Alternativen habe ich und welche wähle ich aus? Warten oder gehen? In welche Richtung? Mit oder ohne Gepäck?

Ich warte noch mal zehn Minuten ab. Ruhe bewahren, weil vielleicht noch was passiert. Tut es nicht, und damit zurück zu einer hypothetischen Entscheidung.

Natürlich gehe ich in die Richtung, aus der ich gekommen bin, weil dort, in ein paar Stunden Fußmarsch, die Welt auf mich wartet. Mit Sicherheit. Die Gepäckfrage ist schwieriger. Ein kleiner Rucksack, eine große Tasche und zwei Surfbretter. Gut zu bewältigen, aber ab einer Distanz von mehr als hundert Metern die reinste Qual. Plötzlich merke ich, dass sich ein Geräusch in meine Gedanken mischt. Ich unterbreche die Erörterung in meinem Verstand und lausche. Tatsächlich. Dann sehe ich es. In der Ferne, aber ohne Zweifel. Ein Fahrzeug röhrt auf mich zu. Ich stehe auf und starre auf den kleinen Punkt, der langsam näherkommt.

Der Bus hält direkt vor meiner Nase. Gestrandet blicke ich in zwei rettende Augen, die mir Beine machen wollen: Beeilung! Ich zwänge mein ganzes Zeug durch den schmalen Einstieg und mich hinterher. Ganz egal wohin, ich fahre mit!

Ohne weitere Fragen setze ich mich auf einen Platz und verstaue mein Zeug so gut es geht. Das meiste verstopft den Gang. Der junge Gehilfe des Fahrers kommt auf mich zu. Ich drücke ihm meinen Zettel in die Hand: »Zerro Azul«.

Er macht eine Kopfbewegung, die man als Nicken interpretieren könnte und mir unerwartete Hoffnung beschert. Ich halte ihm einen Geldschein hin. Er gibt mir etwas zurück und setzt sich neben den Fahrer.

Nach einer Stunde halten wir in der Nähe eines kleinen Orts. Der Junge lädt mein Gepäck aus und ich springe hinterher.

»Hotel?«

Er zeigt die Straße hinunter: »Si, si«, und verschwindet hinter der zuschwingenden Tür des anrollenden Busses.

Nach zehn schwitzenden Minuten erreiche ich den Ortseingang. Vor mir liegen ein paar Straßen, Häuser aus dunklem Holz und Gebäude aus glattem Stein. Mitten im Nirgendwo, irgendwo mitten im Süden Perus. Ich betrachte die Fassade der kleinen Ortschaft und wähle die Unterkunft, die am einfachsten aussieht. Das große Holzhaus verfügt über einen Balkon, der sich über die gesamte Vorderseite ausbreitet. Ein vergammeltes Schild räumt alle Zweifel aus: Es ist ein Hotel. Die Rezeption ist besetzt, das Einchecken bedeutungslos.

Ich werfe mein Zeug ins Zimmer und mich aufs Bett. Furchtbar, diese durchgelegenen Matratzen. Also schnappe ich mir mein Board und bin bereit, den Lohn für diesen elendigen Trip einzuheimsen.

Kein Wunder, dass der Ort wie ausgestorben ist, da sich die komplette Welt am Strand vergnügt.

Die Wellen sehen gut aus, wären da nicht die dreißig lebensmüden Schwimmer im Weg. Viel schlimmer allerdings sind die zwanzig einheimischen Surfer. Alle so heiß auf die Wellen, dass für mich nicht mehr viel übrigbleibt. Sie tanzen über das Wasser und freuen sich über ein neues Gesicht. Wir verständigen uns mit Händen und Füßen und ein paar Brocken englischer Sprache. Die Stimmung ist super, abgesehen von der Tatsache, dass ich keine Welle kriege. Oder mir keine gelassen wird.

Reihenfolge, Vorfahrtsregeln, Verhaltenskodex im Wasser scheint dieser Ort noch nie gehört zu haben. Das klassische Horrorszenario. Zu viele Surfer für zu wenige Wellen. Nach vierzig Minuten fällt einer vom Brett. Ich reagiere blitzschnell und schnappe mir den Rest. Die Welle übermannt mich mit längst vergessener Leidenschaft, Geschwindigkeit und Energie. Ein paar schöne Turns, und schnell kehrt das Gefühl zurück, das mich kreuz und quer über den Planeten treibt. Mehr davon!

Nach einer qualvollen Stunde ohne eine zweite Welle wächst meine Frustration wie das Ozonloch über dem Südpazifik. Also gut. Ich paddele an allen anderen vorbei, um mich ganz am Anfang der Welle zu positionieren. Selbstbewusst nehme ich mir die Vorfahrt, wenn sie mir schon nicht gewährt werden soll. Ich setze mich direkt vor den großen Felsen, an dem die Welle bricht. Jetzt kann’s losgehen! Dann paddeln zwei Jungs an mir vorbei, klettern den Brocken hinauf und springen von dort in die herannahende Welle hinein. Wieder nichts und tiefer kann ich mich nicht setzen. Ich werfe das Handtuch und paddele an das Ende der Welle, wo ich ein paar mickrige Ausläufer ergattern kann. Peru ein Geheimtipp? Von wegen!

Ich erkunde den Ort. Das ist in fünf Minuten erledigt. Dann esse ich in dem kleinen Restaurant, in dem Bilder auf der Speisekarte zu finden sind, wodurch ich mir die Sucherei im Wörterbuch spare. Huhn, Reis und Gemüse – Nahrung für den Mann aus der Wüste.

Abends kommen drei Jungs aus dem Wasser bei meinem Zimmer vorbei. Sie heißen Pablo, Miguel und Sol, was Sonne bedeutet. Ich kaufe ein paar Dosen Bier, und wir setzen uns zusammen auf die Straße, um zu quatschen. Sie sprechen ein paar Brocken Englisch, sodass wir, inspiriert von dem Bier und der lustigen Runde, Konversation bewerkstelligen. Das Beste daran ist, dass, wann immer wir an den Punkt gelangen, an dem keiner den anderen mehr versteht, wir einfach einen Schluck aus der Aluminiumdose nehmen – »Salud!« –, und einen neuen Versuch mit einem anderen Thema starten.

Dann krame ich Zettel und Stift hervor, um visuelle Unterstützung zu ermöglichen. Das ist zwar wenig hilfreich, aber dafür extrem komisch. Van Gogh, Dali, Picasso und Hundertwasser beim Klassentreffen in Peru.

Die dritte Runde Bier beginne ich mit meinen Irrwegen. »Yo querer ir Zerro Azul.«

»Hm? Que? What?«, wundern sich die drei.

»Y-o Q-u-e-r-e-r I-r Z-e-r-r-o Azul.«, wiederhole ich zum Mitschreiben.

»What you want to say?«, fragt Sol.

»I want to go to Zerro Azul – how do you say that in spanish?«

Pablo verschluckt sich, hustet und Miguel kichert sich kaputt.

»Jo kjäro ir a ßero Aßuhl.«, antwortet Pablo.

Na, immerhin: Zwei Buchstaben (ir) waren korrekt. »Say that again please!«, sage ich.

»Jo kjäro ir a ßero Aßuhl.«

»Jo k-ä-r-o ir a Sero Aßul?«, wiederhole ich.

»Bueno, good!«, lacht Sol.

Das war’s. Mein erster spanischer Satz. »Prost!«

»Salud!«

Miguel läuft über die Straße, verschwindet um die Ecke und kommt mit einem kleinen Buch zurück. »With this I learn English sometimes, I got from tourist. You can have.«

»My English is okay. Spanish is the problem!«, entgegne ich.

»Yes man, look!«

Wahnsinn! Ein Lehrbuch, Spanisch für Anfänger in englischer Sprache. Meine Rettung in zwanzig aufeinanderfolgenden Kapiteln. Ich wiege die zerfledderten Seiten in meinen Händen wie die goldene Bibel und hole auf der Stelle eine weitere Runde Bier. Das muss gefeiert werden! Wir stoßen an, und die Jungs haben einen Riesenspaß dabei, mir mit der Aussprache auf die Füße zu helfen. Paso a paso, Schritt für Schritt, und mit jedem Schluck ein bisschen besser.

Irgendwann in der Nacht sind wir voll, mein Hirn leer und mein Spanisch nahezu perfekt.

Morgens quäle ich mich mit toten Tieren im Mund aus dem Bett und ins Wasser. Ich surfe eine knappe Stunde, bevor es voll wird und damit das Vergnügen für mich ein Ende hat. Ich gehe frühstücken und stürze mich auf das Buch. Sobald ich ein paar neue Sätze gelernt habe, suche ich nach Opfern, um diese auszuprobieren. Ich ernte verständnislose Blicke, vergnügliches Lachen und manchmal sogar Antworten (die ich nicht verstehe).

Der zweite Surf beginnt erfolgversprechend. Ich paddele ins Line Up und sehe Pablo und Miguel. Wie das Normalste der Welt rufe ich: »Hola, que tal? – Hallo, wie geht’s?«

»Hola Andi, muy bien, pero tenemos una resaca!«

Ohne zu verstehen, was das bedeutet, betrachte ich unsere Begrüßung als gelungen.

Obwohl ich jetzt ein paar Jungs kenne (und ein Vermögen in Bier investiert habe), ändert sich die Situation im Wasser nicht. Die Stimmung ist ausgelassen, aber Wellen bekomme ich etwa drei pro Stunde. Zu wenig!

Am dritten Abend kommen die Jungs vorbei. Ich habe keine Kohle mehr für Bier, aber wir hängen trotzdem zusammen ab. In Gedanken beschäftige ich mich längst mit meiner Abreise.

»Do you know Chicama?«, frage ich.

»Si, claro«, antwortet Miguel.

»La ola mas larga en el mundo!«, ruft Sol.

Die längste Welle der Welt. Er berichtet, was ich gelesen habe, bestätigt das Unglaubliche. Endlose Wellen, die so lange laufen, dass man am besten mit einem Taxi zurück zum Anfang fährt. Perfekte Wasserwände, voller Speed und Tubes, die ein Leuchten über seine Augen huschen lassen.

»Have you been there? Have you seen it? Did you surf it?«

»No, too far. It is in the north.«

»We never go further than Lima.«

Die weiteste Reise, welche die Jungs je unternommen haben, beläuft sich auf dreihundert Kilometer nach Norden, in die Hauptstadt! Und das in einem Land voller Geschichten über die schönsten Orte und fantastischsten Wellen.

Vor mir klebt ein verdreckter Kaugummi am Boden. Ich sehe die Straße entlang. Ein kleiner brauner Köter läuft um die Ecke und schnüffelt an einer Mülltonne herum. Ich knibbele an meinen Fingern, weil lähmende Ungerechtigkeit in der Luft hängt. Es ist beklemmend, was den drei Jungs per se verwehrt ist und mir vor die Füße geworfen wird. Wir hocken hier zusammen, in ihrem Land, aber leben auf einem unterschiedlichen Planeten. Pablo befreit mich aus der Trägheit dieses Augenblicks.

»You go?«

»Well, I think, I like to.«, antworte ich.

»Oh Andi, yes man, you have to go, you will love it!«

»It is perfect and no people! You surf three kilometers, and more …«

»It is the longest wave in the world!«, ruft Sol.

Ich atme durch. Das gibt’s doch gar nicht! Oder doch?

»When you leave?«, fragt Miguel.

»Mmh, well, I don’t know, maybe tomorrow.«

»Oh no! Why you no stay longer? Here, with us!«, protestiert Pablo.

»Hey Pablo, I don’t catch many waves here, it frustrates me.«

»You must surf Pepino than!«

»What is that?«

»It is un secreto!«, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Sol holt mich um halb sechs ab. Ob die Sonne jemals aufgehen wird, ist noch ungewiss, aber wir laufen mit den Brettern unterm Arm zur Bushaltestelle, fahren durch ein paar kleine Ortschaften und steigen irgendwann an einer Weggabelung aus. Zwanzig Minuten später sitzen wir im nächsten Bus, den wir nach einer knappen Stunde am Rand eines großen Maisfeldes verlassen. Von dort gehen wir ein paar Minuten über einen Schotterweg, bis uns ein Truck aufliest und etwa zehn Kilometer weiterbringt. Wir springen von der Ladefläche, nehmen die Boards und wandern einen holprigen Trampelpfad entlang. Es beginnt, nach Meer zu riechen. Wir krakseln vorbei an Sträuchern und Bäumen und durchs Gebüsch. Das ist es, The Search, der Traum eines jeden Surfers: Die Suche nach der perfekten Welle am Ende der Welt.

Wir finden eine alte Hütte, laufen weiter, kommen zu einem vergammelten Hof mit ein paar Hühnern davor. Es ist keine Menschenseele zu sehen. Sol lässt ihn links liegen und wir stolpern über einen kleinen, verlassenen Friedhof. Vorbei an verrotteten Gräbern und etwa zwanzig gammeligen Kreuzen, die aus alten Holzbrettern zusammengenagelt worden sind. Alles verwahrlost und von Unkraut zerfressen. Ist das der Weg zum Glück? Werden wir eine Welle finden oder weiß mein Führer selbst nicht mehr, wo wir stecken? Sol treibt unaufhaltsam voran, ich klebe an seinen Fersen. Langsam steigt die Sonne auf, scheint durch das Gestrüpp und zu uns herab. Wir sind fast drei Stunden unterwegs, als wir endlich die Klippe erreichen. Es geht fünfzig Meter steil bergab. Dahinter breitet sich der Pazifische Ozean aus. Die Wellen sehen gewaltig aus, wild und wütend, das Meer faucht zu uns hinauf.

Sol sucht nach einer Stelle, wo wir hinunterklettern können. An einer Furche hangeln wir uns die abschüssige Felswand hinab. Das Brett unter dem einen Arm und haltsuchend mit dem anderen. Das widerspenstige Gestrüpp steht mir im Weg, aber bietet letzte Sicherheit, falls ich abrutsche. Ich greife nach Wurzeln und hervor ragenden Steinen. Meter für Meter kommen wir voran, Sol leichtfüßig, ich nervös. Eigentlich habe ich Höhenangst. Nein, nicht eigentlich!

Mir fällt auf, dass wir seit fast einer Stunde kein Wort mehr gewechselt haben. Sol läuft auf Autopilot, ich hinterher. Endlich unten angekommen, wandern wir weiter Richtung Süden. Wo will er hin?

Nach zwanzig Minuten macht die Küste einen Knick. Sol dreht sich um und blickt mich an. Wir sind da!

Die Küste ragt etwa hundert Meter in den aufgepeitschten Pazifik hinein und zieht die Wellen magisch an. An der Spitze brechen sie und laufen das Ufer entlang zum Strand. Wahnsinn. Gewaltig! Sol grinst, mir schlottern die Knie. Wir machen uns fertig und paddeln in einem großen Bogen um die Wellen herum, um uns vorne an der Landzunge zu positionieren. Kaum sind wir dort, donnert das erste Set heran. Sol zögert keine Sekunde und stürzt sich in die drei Meter große Wasserwand. Und ist weg. Ich blicke der Welle hinterher. Dann höre ich einen Schrei – Jubel! Spannung weicht aus meinen Schultern. Ich bemerke, dass ich lache. Sol kommt wieder nach draußen gepaddelt. Er grinst über beide Ohren.

Als er neben mir sitzt, jauchzt er los: »Pepino, que riiiiicooooh!«

Kurz darauf baut sich die nächste Setwelle auf. Ich paddele los und tanke mich mit den kräftigsten Zügen in die gewaltige Welle. Ich springe auf, schieße sie hinab und schaffe es, der Wasserwand zu entkommen. Als ich über den Kamm fahre, brülle ich mir alle Anspannung vom Leib.

Ich hyperventiliere und paddele zu Sol nach draußen, um die überschwängliche Freude, die in mir kocht, irgendwo loszuwerden. Wir labern, lachen, jauchzen – sind völlig stoked! Überglücklich, euphorisch, durchgeknallt. Sol surft eine Welle nach der anderen und zelebriert waghalsige Manöver. Ich bin mächtig stolz, den einen oder anderen Wasserberg zu ergattern und unversehrt entlangzuheizen.

Nach einer knappen Stunde zu zweit bekommen wir Gesellschaft. Ein Schwarm Delfine naht heran und schwimmt um uns herum. Sie spielen in den Fluten, springen aus dem Wasser oder tauchen durch die Wellen. Große Tiere voller Kraft. Da ich schon lange nicht mehr auf dieser Erde bin, kann ich nur tun, was ich tun muss. Die nächste Welle naht und ich bringe mein Brett in Position. Als ich auf die Füße komme, sehe ich, dass ich mir diesen Ritt mit einem Delfin teilen werde. Wir surfen zusammen, wie Brüder im Geiste, nebeneinander bis nach vorne zum Strand. Am liebsten würde ich ihn umarmen, küssen oder streicheln, aber er hat sich schon wieder auf den Weg nach draußen begeben, um dort weiterzumachen, wo das Glück wartet.

Während wir unser Zeug zusammenpacken um den Heimweg anzutreten, bin ich immer noch überwältigt. Die unvergesslichen Bilder brennen in meinem Hinterkopf und lassen meiner Laune freien Lauf.

Wir brechen auf, weil Sol es eilig hat. Die Küste entlang, die Klippe hinauf, über die Trampelpfade, bis wir nach einer zähen Stunde den Weg durch die Felder finden.

Das Adrenalin hat meinen Körper mittlerweile verlassen und einer unendlichen Erschöpfung Platz gemacht. Mit gesenktem Haupt schleppe ich mich hinter Sol her. Wir halten kurz, um unser letztes Wasser zu teilen. Jetzt müssen wir den Weg, den uns der Truck auf dem Hinweg abgenommen hat, zu Fuß über uns ergehen lassen. Drei Stunden Hinweg, zweieinhalb Stunden Surf und eine verdammt anstrengende Stunde bis hierhin. Es folgt der endlose Weg zurück zur Hauptstraße. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie weit uns der Truck gefahren hat. Eine schwache Erinnerung verheißt nichts Gutes: Weit. Sehr weit!

Wir schlurfen los. Still und stumm. Paso a paso. Schritt für Schritt, von denen jeder einzelne jetzt wehtut, aber uns nur wenige Zentimeter weiterbringt. Ich versuche auszurechnen, wie viel Schritte man braucht, um zehn Kilometer zu gehen. Fünfzig Zentimeter pro Schritt mal zwei ergeben einen Meter, mal tausend macht einen Kilometer. Mal zehn? Macht zweihunderttausend.

Zweihunderttausendmal den Fuß aufsetzen. Ist das viel? Ich beginne, meine Schritte zu zählen, und damit hätte ich lieber gar nicht erst anfangen sollen, denn selbst sehr viele Schritte, sind NICHTS im Verhältnis zu zweihunderttausend.

Meine Begeisterung für The Search habe ich irgendwo auf den ersten Kilometern dieser schrecklichen Tortur verloren. Dafür übernimmt meine bedauernswerte Verfassung das Sprachrohr in meinem Hirn und verteufelt diesen bekloppten Spruch von dem Weg, der das Ziel sein soll. Was für eine blöde Scheiße! Mein Körper schreit nach Wasser und mein Kopf ist matschig wie Brei. Der Lappen in meiner Fresse klebt an meinem Gaumen und meine Lippen sind spröde wie Schmirgelpapier. Es gibt keine Alternative, nur weiter. Mir tut alles weh, vor allem die Kniekehlen und die Sohlen. Ein stechender Schmerz im linken Knie und ein entzündetes Brennen, wie von einer aufgeplatzten Blase, unter meinem rechten Fuß. Ich will nach Hause, brauche Schatten – und humpele weiter. Keine Gnade, nur Geheule in meinem Hirn. Jeder Schritt ist so furchtbar wenig, dass ich meine Rechnung in die Hölle verfluche. Derweil rattern die Gebetsmühlen in meinen Schädel. Stumm, monoton, verzweifelt und kontinuierlich:

Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder!

Gegen achtzehn Uhr komme ich in meinem Hotel an. Einmal Surfen macht zwölf Stunden. Trotzdem, endlich zurück, melden sich die Glückshormone. Jede schmerzhafte Erschöpfung wird am Ende zu wohliger Genugtuung, Großes vollbracht zu haben. Ein super Tag! Ich habe kaum genug Energie, um mich bei Sol zu bedanken. Er grinst schwach und latscht nach Hause. Nach einem schwerfälligen Abstecher ins Restaurant – ich kann die Gabel kaum halten –, werfe ich mich um sieben Uhr in mein weiches, kuscheliges Bett. Ich denke an meinen Delfin, sende ihm liebe Grüße durch das Universum zu und falle in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Der moderne Reisebus der Linie Sol y Mar donnert die Pan Americana entlang nach Norden. Lima liegt bereits seit Stunden hinter mir. Draußen rauscht Südamerika vorbei.

Mir fehlen die Jungs. Pablo, Miguel und vor allem Sol. Immer wieder fährt mir die wunderbare Mission, unser Abenteuer, durch den Kopf. Nichts für jeden Tag, aber der beste Surftrip, den ich je erlebt habe. Ein perfekter Tag und die Erkenntnis, dass all die Mühen, all die Unannehmlichkeiten und schmerzenden Füße nichts in meiner Erinnerung zu suchen haben. Und so lang war der Weg nun auch wieder nicht: Drei Stunden hin und sechs zurück. Eigentlich verhält es sich sogar noch anders. Ich erinnere mich an den Horrorweg ganz genau, aber er hat sich in etwas Schönes verwandelt. Das klingt verrückt, aber erklärt die Faszination Reisen. Denn unterwegs ist alles gut oder wird alles gut. Entweder man erlebt unbeschreiblich schöne Dinge, wie Sonnenaufgänge, Surfen und Wasserfälle. Oder man hat eine unsagbar harte Zeit. Man geht durch eine entsetzliche Tortur, die sich später in eine tolle Geschichte verwandelt. Etwas, das bis ans Ende aller Tage Bestand hat, ein kleines Abenteuer zum liebhaben oder eine krasse Story, von der man berichten kann. Erlebnisse, die stolz machen und das Leben irgendwie lebenswert. Wie ein Guthaben auf dem Daseinskonto. Vergessen ist die Qual. Was bleibt, sind gute Erinnerungen – und da steht el secreto Pepino ganz weit oben auf meiner Liste!

Ich werfe einen Blick auf den stummen Fernseher mit dem lahmen Hollywood-Blockbuster. Nicolas Cage schaut wie immer melancholisch in die Kamera. Ich stelle meinen Reisewecker, gegen halb vier muss ich in einem Ort namens Paijan aussteigen. Ich stecke den Wecker in die linke Hosentasche und fläze mich in den Sitz, um ein wenig zu schlafen.

Als es piepst, werde ich wach. Ich versuche herauszufinden, wo ich bin. Auf der anderen Seite des Fensters ist alles schwarz. Der Motor katapultiert den Bus weiter über die vierspurige Straße den Kontinent entlang. Schlaftrunken wanke ich durch die dunklen Reihen zum Fahrer vor. Ich zücke meinen Zettel und er nickt. Eine halbe Stunde später fährt er rechts ran.

Wir laden mein Zeug aus und schon ist der Bus in der Nacht verschwunden. Ich hänge die Taschen über die Schulter und blicke ratlos durch einen kleinen Ort, der tief und fest zu schlafen scheint.

Trotzdem gammeln ein paar Typen etwa fünfzig Meter von mir entfernt unter einem kleinen Holzdach herum. Ich gehe auf sie zu. Ein kleiner Peruaner erhebt sich, schmeißt seine Motorradrikscha an und fährt in meine Richtung. Er hält neben mir an und sagt etwas. Ich verstehe nur ein Wort: »… Chicama …«

»Si, si!«, antworte ich.

Wir verstauen mein Zeug auf der Rückbank. Ich quetsche mich dazwischen und wir tuckern den Ort entlang. Dann biegt der Fahrer links ab.

Wir rollen auf eine endlos lange Landstraße, die nach irgendwo im Nirgendwo zu führen scheint. Er zieht am Gashebel. Das Gefährt ächzt unter dem Gewicht der Ladung und stottert den Schotterweg entlang. Die neu gewonnene Weite offenbart das Gesicht dieser schlafenden Nacht. Der fast volle Mond leuchtet auf uns herab. Er spricht eine selbstbewusste Stille und taucht die Landschaft in eine weich schimmernde Finsternis. Der Orion ruht am Firmament und ein paar düstere Schatten schneiden klare Umrisse in die Gegenwart. Der Motor rattert vorbei an seelenlosen Feldern, geisterhaften Bäumen und gespenstigen Sträuchern. Alles sieht aus wie im Traum. Hügel erheben sich geheimnisvoll am Horizont, umgeben das mystische Licht, das wie geschaffen ist für eine einsame Mission wie diese. Nur die Maschine brettert weiter und brüllt in die Ferne hinaus, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Achtung vor dieser einzigartigen Nacht. Meine Spannung wächst ins Unermessliche. Vor uns liegt das Meer und irgendwo dort wartet der Traum von der längsten Welle der Welt auf mich.

Gegen fünf Uhr fahren wir durch eine Ansammlung von Baracken und Behausungen, die in ein kleines, verkommenes Fischerdorf münden. Alles sieht verlassen aus. Bretterbuden und verwahrloste Steingebäude säumen die Straße. Dann sehe ich das Meer und im Mondschein die ersten Wellen. Sie wandern gelassen die Küste entlang. Immer den endlosen Strand hinunter. Eine nach der anderen.

»La ola!«, verheißt der Fahrer.

»Hotel, Hotel!«, rufe ich.

Wir halten vor einem zweistöckigen Gebäude mit der Aufschrift »Sony Hotel«. Der Fahrer klingelt und ruft nach einem Mann. Hinter mir öffnet sich eine Tür. Ein kleiner Peruaner mit Schnauzbart erscheint im Schlafanzug, trotz Störung der Nachtruhe erfreut über Kundschaft. Er reibt sich die Augen und stellt sich vor. Sein Name ist Carlos. Er zeigt mir ein Zimmer im ersten Stock. Nein, kein Zimmer, eine Zelle. Die Tür lässt sich nicht ganz öffnen, da sie an den Bettrahmen stößt. Vier kahle Wände, keine Fenster. Ich schätze das Loch auf drei Quadratmeter und bin einverstanden. Carlos gähnt und schlurft die Stufen hinunter. Sofort werfe ich meine Tasche aufs Bett und beginne damit, mein Brett auszupacken. Dann warte ich mit größter Ungeduld auf das erste Tageslicht.

Gegen halb sieben lässt die Dämmerung erkennen, was vor mir liegt. Die Welle, die kontinuierlich am Strand vorbeiläuft, beginnt irgendwo am anderen Ende des endlosen Küstenabschnitts … und läuft und läuft und läuft. Also renne ich den Strand entlang. Nach zwanzig Minuten paddele ich aufs Meer hinaus, ohne sicher zu sein, ob das jetzt der Startpunkt ist, oder nicht. Die Wellen sind nur mäßig groß. Brusthoch vielleicht. Aber die Wasseroberfläche ist so glatt, so perfekt, dass ich noch nicht sicher zwischen Traum oder Realität unterscheiden kann. Dann kommt ein kleines Set. Eine freundliche Welle begrüßt mich. Ich paddele los … und surfe und surfe und surfe. Die Welle kennt kein Ende. Als ich falle, bin ich über hundert Meter vom Ausgangspunkt entfernt. Das gibt’s doch gar nicht! Ich bin über hundert Meter vom Ausgangspunkt entfernt. Unfassbar. Das entspricht der Größe eines Fußballfelds.

Ich paddele zurück, was lange dauert. Am Startpunkt angelangt, dehne und strecke ich meine verspannten Muskeln und warte auf das nächste Set. Dann ist es so weit – die Welle ist kopfhoch. Ich bringe mich in Position, erwische sie und fahre die Wasserwand entlang. Jetzt sehe ich, wie sie sich aufbaut und das Ufer entlangschält. Ich steuere mein Brett durch die Welle und beginne zu genießen. Ich fahre nach oben, wieder nach unten, versuche mehr Geschwindigkeit aufzunehmen und wieder abzubremsen. Meine Beine werden müde, aber ich darf dieses Geschenk Gottes nicht verlieren. Niemals. Ich laufe über das Wasser. Immer weiter! Nach einer endlosen Ewigkeit bricht die Welle vor mir zusammen und beendet den Ritt. Jetzt kommt die geballte Ladung Freude hoch. Und die Frage, ob ich vor Begeisterung lachen oder vor Glück weinen soll. Gänsehaut fährt durch meinen Körper, meine Schläfen kribbeln komisch und alle möglichen Emotionen schlagen Purzelbäume in meinem Kopf. Ich stehe kurz davor, alles, was sich je in mir aufgestaut hat, mit einem Schwung herauszulassen. Jeder Meter auf dieser Welle kitzelt und staut gutes Gefühl auf, um es dann freizulassen. Die Lust auf Leben. Ich kreische, lache und gebe euphorische Laute von mir.

Das gibt’s doch gar nicht.

Dann kommt das Verlangen. Ich will mehr. Mit rasendem Herzen paddele ich zurück zum Strand, laufe durch den Sand zurück. Fast einen Kilometer. Ich bin völlig außer Atem, als ich den Anfangspunkt erreiche und mich wieder zu den Wellen aufmache. Das gibt’s doch gar nicht!

Mit meinem Brett unter dem Arm schlendere ich zurück zum Hotel. Ich höre mich ein Lied pfeifen und muss immer wieder grundlos lachen, vergnügt wie ein Eskimo im Daumenkino.

Die Sonne steht mittlerweile ein wenig höher und wärmt meine tropfende Haut. Es sieht nach zehn Uhr aus. Kein Surfer weit und breit. Das gibt’s doch gar nicht!

Auf den staubigen Straßen beginnt ein verschlafenes Treiben. Zwei Fischer werkeln an ihrem Boot und eine beleibte Frau bestückt einen Stand mit Schüsseln und Kisten, die mit Handtüchern zugedeckt sind. Ich bin erschlagen, müde und hüpfe langsam die Treppen hinauf in meine Zelle. Mit trockenen Sachen latsche ich zu der kleinen Bretterbude am Strand mit dem Schild, auf dem »Restaurante« steht, davor. Ich bin der einzige Gast, bestelle und schlage mir den Bauch mit Rührei, Toastbrot und Käse voll. Dazu trinke ich Kaffee und frisch gepressten Bananensaft. Nicht eine Sekunde kann ich den Blick vom Meer abwenden. Etwas flüstert mir ins Ohr. Oder murmele ich vor mich hin?

Das gibt’s doch gar nicht! Das gibt’s doch gar nicht! Das kann doch einfach nicht wahr sein!

Ohne Unterlass laufen endlos lange Wellen vor meiner Nase entlang. Wie eine Maschine. Ein Bild für die Götter. Ein Bild für die Ewigkeit. Ein Bild, das mir keiner glauben wird und das ich niemals vergessen darf.

Carlos sieht das Glück in meinen Augen. Er weiß, dass die Wellen in den kommenden Wochen perfekt sein werden, jeden Tag, und schlägt mir vor, für vierzehn Nächte im Voraus zu bezahlen. Zehn Sol die Nacht. Das mit den Wellen ist natürlich Musik in meinen Ohren, aber ich weiß, dass er das nicht wissen kann. Nicht der erste Hotelmanager, der gerne flunkert. Und ich brauche Flexibilität, denn man kann nie vorhersehen, was passiert. Außerdem ist die Hotelsituation unter aller Sau. Mein Zimmer ist ein winziges Loch, dreckig, verfault, einfach viel zu klein und ohne Fenster nicht gerade romantisch. Die Matratze ist völlig durchgelegen, und leider habe ich einen fundamentalen Fehler begangen. Etwas, dass man tunlichst vermeiden sollte. Etwas, dass man einfach nicht macht, im eigenen Interesse und im Interesse meiner Nackenhaare: Das Laken war verrutscht, und ich konnte der verrückten Versuchung einfach nicht widerstehen. Die unverbesserliche Neugierde offenbarte, worauf ich mich bette. Ein typischer Anblick auf meinen Reisen in die günstigeren Unterkünfte der Dritten Welt. Aber ein Anblick, den man sich gut und gerne ersparen möchte. Lieber die Augen schließen, als Öl in das Gedankenfeuer zu kippen.

Unter dem Laken lauert ein fleckiger Teppich, ein Hort für Schimmel, Flöhe und Mikroben. Einer, der sich sehen lassen kann! Nicht nur Seen kippen irgendwann um. Ich versuche mir einzureden, dass das dünne Tuch in der Lage ist, unsere Lebensräume voneinander zu trennen. Aber ohne Frischluftzufuhr? Hier auf engstem Raum herrscht die beklemmende Vorstellung, dass ich auch die Luft zum Atmen mit den ganzen Mikroorganismen teilen muss. Bloß schnell das verdammte Laken wieder drauf!

Die Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Gang. Das ist okay. Es gibt kein fließendes Wasser. Dafür steht eine große Tonne bereit, aus der man schöpfen kann. Das ist gewöhnungsbedürftig. Besonders, wenn die Wassertonne leer ist und die stinkenden Schüsseln voll. Das ist ekelerregend!

Carlos schickt mich surfen. Er hat mich durchschaut und weiß, was nötig ist, was ich brauche, damit ich meine Familie verrate, oder eben in seiner Absteige bleibe. Noch ein paar gute Wellen und die Welt sieht wieder anders aus. Derweil bereitet er ein größeres Zimmer für mich vor, in das ich einziehen kann, wenn ich zurückkomme.

Im Wasser gesellt sich irgendwann ein Local dazu. Ich freue mich über Gesellschaft. Er heißt Alfredo und mag zuerst gar nicht glauben, dass ich im Sony Hotel wohne. Das ist für wirklich arme Peruaner. Gefällt mir. Denn das klingt authentisch und außerdem bin ich auf einer Low-Budget-Mission, die meinen Ehrgeiz geweckt hat.

Als ich zwei Stunden später zurücktrödele, bin ich gespannt, aber nicht sonderlich erwartungsvoll. Carlos wirkt sichtlich stolz auf sein Werk, als er mit der Vorführung beginnt. Das Zimmer liegt im oberen Stock, schräg gegenüber von meinem Loch. Es ist hell und geräumig und überzeugt auf der Stelle. Die Matratze ist hart und mit trockenem Stroh ausgestopft, was einen hygienischen Eindruck vermittelt. Zu allem Überfluss stehen zwei Stühle in der Ecke. Einer als Ablage und einer zum Sitzen. Perfekt. Aus dem Fenster kann ich das Meer und die kleine Straße beobachten. Die Tonne ist randvoll mit Wasser gefüllt, sodass ich sogar Duschen kann. Die Toilettenschüsseln glänzen haufenfrei. Ich handele den Preis auf fünf Sol (2,60 D-Mark) die Nacht herunter und bezahle für eine Woche. Carlos nickt zufrieden, was mich darauf schließen lässt, dass er nicht allzu viele weitere Besucher erwartet.

Ich bleibe der einzige Gast, habe die Etage, eigentlich das ganze Haus für mich und bewohne das Hotel alleine. Zunächst.

Das Restaurant am Strand wird mein Stammlokal. Es heißt La Cabana. Morgens, mittags und abends bin ich da, weil es unschlagbar günstig ist, und ich mich so gut aufgehoben fühle. Die süße, kleine Oma von dem Laden hat sich gleich am ersten Tag zu mir gesetzt. Natürlich um mich auszuhorchen. Für mich die beste Gelegenheit, ein paar spanische Sätze auszuprobieren. Mit ihren Antworten habe ich Schwierigkeiten. Ihren weisen Rat aber verstehe ich sofort: »Alwäs looki looki!«

Also Vorsicht und Augen auf, da auch in Chicama der ein oder andere hinterhältige Bastard herumläuft.

Am liebsten mag ich die Kinder. Ständig lümmelt ein Haufen von ihnen um mich herum. Wir spaßen so lange und ohne die geringsten Sprachbarrieren herum, bis mir die freundliche Bedienung Morena die Kids vom Hals schafft, damit ich essen kann.

Mario ist ihr Sohn, vorlaut, frech und immer neugierig. Er ist sechs Jahre alt. Der Chef der Kinderbande. Wir verstehen uns wie Brüder aus verschiedenen Universen und erklären uns die Welt. Er tanzt um mich herum, hilft mir mit dem Spanisch, begutachtet meinen Walkman und macht sich schnell mit der fremden Technik vertraut.

Morena kümmert sich um die Küche. Sie ist eine hübsche, junge Frau Ende zwanzig und umsorgt mich liebevoll mit allem, was die Karte herzugeben vermag. Die reinsten Köstlichkeiten. Immer wieder Fisch, Reis und Salat. Herrlich. Die Gurken und Tomaten sind geschält, die Getränke ohne Eis und alles gut gekocht, sodass ich einigermaßen sicher schlemmen kann. Peru hat nämlich noch einen anderen Ruf. Nicht nur endlose Wellen, sondern auch endlose Sitzungen – auf dem Pott. Neben meiner Hautfarbe stoßen meine Haare auf größte Bewunderung. Ständig untersuchen die Kinder meine Arme mit den blonden Härchen darauf. Meine lange, wasserstoffblonde Mähne auf dem Kopf bekommt Legendenstatus: El pelo oro – das goldene Haar.

Ich bin noch nicht ganz wach, als ich am fünften Tag kurz vor Sonnenaufgang aus meinem Zimmer trete. Mit müden Augen trödele ich die paar Schritte zu den Toiletten und falle fast nach hinten um. Etwas Großes hat sich im Gang vor mir aufgebaut. Ich kriege einen Herzinfarkt.

Was zur Hölle ist das denn? Vor mir steht das seltsamste Etwas, das ich je gesehen habe. Und ES ist riesengroß. Auf dem nach vorne gebogenen Kreuz lungert ein gewaltiger Buckel. Ansonsten ist die deformierte Erscheinung NACKT! Ein behaarter Fleischklops, Meatloaf oder Frankenstein, nein: der Glöckner von Notre Dame!

Er ist halb eingeseift, macht grunzende Geräusche dazu und schüttet sich Wasser aus der Tonne über den Kopf. Mitten im Flur! Vermutlich, weil er oder es nicht in die Duschkabine passt. Ich bleibe einen Moment länger stehen, als mir lieb ist. Er bemerkt mich und ist ebenso überrascht mich zu sehen, wie ich ihn. Aber nicht halb so erschrocken. Ich haste zurück in mein Zimmer.

Wäähh! Ekelhaft. Das kann der doch nicht machen. Am frühen Morgen!

Ich lausche den Geräuschen auf dem Gang und höre wenig später, wie sich eine Türe schließt. Der Weg zur Toilette scheint frei. Ich husche hinüber, laufe zurück zu meinem Zimmer, hole mein Brett und stehle mich schleunigst aus dem Hotel, um mir den haarigen Anblick abzuwaschen und den Schreck aus den Knochen zu surfen.

Am nächsten Morgen öffne ich müde, aber diesmal auf alles vorbereitet, einen Spalt weit meine Tür. Ich linse hinaus und muss leider noch mit ansehen, wie der breite, haarige Arsch direkt vor meiner Tür in dem Zimmer gegenüber verschwindet. Natürlich nackt.

Uuuwääh!

Wir laufen uns einmal am Tag über den Weg, also angezogen, aber unterhalten uns nicht. Ich nicke nur, weil ich immer noch sauer, nein, angeekelt bin. Andere Länder, andere Sitten. Aber manche Sitten sind einfach zu viel für mich.

Nach zwei Tagen habe ich das Hotel wieder für mich. Trotzdem, jeden Morgen, bevor ich auf den Flur trete, öffne ich die Tür nur einen kleinen Spalt. Dann blicke ich um die Ecke, um zu prüfen, ob die Luft rein ist. Man kann nie wissen.

So in etwa jeden Tag kommt Carlos vorbei. Er hat gehört, dass die Wellen absolut großartig werden in den kommenden Tagen. Deshalb ist es besser, wenn ich weitere Wochen im Voraus bezahle. Dann ist es vorbei mit den Wellen. Kaum hüfthoch muss ich gezwungenermaßen zwei Tage pausieren. Tage, an denen Alternativbeschäftigungen relevant werden, weil das erfüllte Leben auf einmal leerer wird. Also gehe ich mit den Kindern ins Wasser. Ich lege sie aufs Brett und schiebe sie in die Miniwellen. Sie lachen und kreischen dabei. Nur Mario will nicht. Der Chef der Bande druckst herum, weil er Angst vor dem Meer hat. Wer hätte das gedacht! Ich necke ihn damit und irgendwann wagt er sich ein paar Schritte mit mir hinaus. Er saust eine kleine Welle im Liegen vor zum Strand. Bis in den Sand. Ich bin total begeistert. Damit habe ich ihn infiziert mit dem Surfvirus, dem heiligen Sport, dem größten Spaß auf Erden, und ihn auf den Weg ins Glück gebracht. Er springt eilig auf und flitzt zum Restaurant zurück. Naja, nicht jeder muss ein Surfer werden.

Am ersten Tag mit neuem Swell, etwa schulterhoch, surfe ich bis zum letzten Fitzel Licht. Um mir die Lauferei zu ersparen, reite ich an der schwarzen Wand den Strand entlang. Das öffentliche Verkehrsmittel in Chicama, mit der letzten Welle nach Hause. Im Hotel hüpfe ich unter die Dusche, naja, unter die Kelle, ziehe mich an und stapfe durch den weichen Sand zu meinem Restaurant am Strand.

Zur Abwechslung bin ich mal nicht alleine hier. Die Plastiktische sind wie immer leer. Bis auf einen, denn in einer Ecke sitzen zwei Männer zusammen und trinken Bier dabei. Sie haben schwarze Haare, dunkle Haut und verdreckte Lumpen an. Fischer, vermute ich. Sie sehen alt aus, obwohl sie jung sind. Vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Allerdings hat ihre Haut noch nie einen Tropfen Feuchtigkeitscreme gesehen. Dafür eine Menge Sonne, das raue Leben und harte Arbeit. Sie blicken gelangweilt vor sich hin, aber der Alkohol beginnt bereits, in ihren Köpfen und hinter den geschwollenen Augen zu wüten.

Ich nicke zu ihnen herüber und sie fordern mich auf, an ihren Tisch zu kommen. Ich setze mich dazu und versuche ein wenig Spanisch zu sprechen. Sie verstehen zwar, aber sind nicht sonderlich interessiert. Ich kann ihr Gefasel nicht identifizieren, wodurch die Unterhaltung stockt und einer der beiden zunehmend verärgert aus der Wäsche guckt. Weil das keine gute Gesellschaft ist, suche ich nach einem Vorwand, mich an einen anderen Tisch zu setzen, aber finde keinen. Das La Cabana ist wie ausgestorben, die Bordsteine in Chicama längst hochgeklappt, weil der ganze Ort schon lange schläft.

Plötzlich haut einer der beiden seinen Ellenbogen auf den Tisch und greift nach meiner Hand, um sich mit mir im Armdrücken messen. Ich bin überrascht, aber vielleicht wird das die Möglichkeit, ein Ende unserer ungemütlichen Dreisamkeit zu finden. Wir schauen, wer von uns beiden der Stärkere ist und das war’s, Glückwunsch und einen schönen Abend noch. Ich rücke meinen Plastikstuhl im Sand zurecht.

Seine Finger sind rau und spröde. Eine Arbeiterhand, die ein Leben lang durch Qualen getrieben worden ist. Obwohl ich nicht viele Chancen sehe, ist mein Ehrgeiz geweckt. Männerspiele. Dafür bin ich zu haben. Ich bringe mich in Position. Der Typ ist drahtig und mit Sicherheit viel stärker als ich, aber vielleicht kann ich ihn mit ein paar Tricks und etwas Strategie ein bisschen ärgern. Auf einmal wird er lauter und brüllt herum. Ich verstehe nicht, was er will, er fährt mich an und drückt meine Hand zusammen. Plötzlich ist alles Aggression. Ich will nur noch aufstehen, mich in eine andere Ecke verdrücken, in Ruhe zu Abend essen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich blicke den Kerl an. Ein teuflisches Grinsen huscht über sein Gesicht. Er spürt meine Unsicherheit, während ich realisiere, mit wem ich es zu tun habe. Da sitzt kein armer, lieber Fischer mehr, der ein paar Dosen Bier zu viel getrunken hat. Da sitzt jemand, der meine Hand gepackt hat, weil er mich nicht mehr gehen lässt.

Etwas Böses in seinen Pupillen glotzt mich an. Die Augen verengen sich zu wütenden Schlitzen und weißer Sabber sammelt sich in seinen Mundwinkeln. Die verfaulten Zähne sprühen einen Hass aus, dem alles egal ist. Gestank, verdreckte Klamotten, Gefahr oder Schmerzen. Oder ein Hass, der jemanden büßen lassen will. Für nicht viel weniger als das ganze Leben. Auf der linken Schulter lungert eine schwarze Wunde, die nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand aussieht und nie richtig verheilt ist. Über dem rechten Auge hängt eine Schwellung, wodurch sein Blick einen verbissenen, rachsüchtigen Anschein bekommt. Sein Bizeps ist voller Schnittwunden, die bis auf den Unterarm hinunterreichen: Der Typ ist mit Narben übersät!

Ein stechender Schmerz fährt durch meine Leber und sendet einen Hitzeschwall in meinen Schädel. Ich fange an zu schwitzen. Der Typ sieht so übel aus, dass mein Unterleib verkrampft. Was soll ich tun? Wenn ich aufgebe, wird seine Wut rasend, wenn ich gewinne, bringt er mich um. Ich schlucke die Panik herunter und drücke um mein Leben.

Auf einmal kommen die Kinder an unseren Tisch gelaufen und zerren wie wild an mir. Zu viert hüpfen sie im Kreis und springen um uns herum. Sie platzen in unser Duell hinein, wie lachende Sonnenstrahlen in das windstille Auge eines wütenden Sturms. Ein kleines Mädchen streichelt über den zerschundenen Arm von meinem Gegenüber. Der Typ lockert den Griff sofort. Ich ziehe meine Hand aus der Schlinge und erkläre, dass ich mich um die Kinder kümmern muss. Er entspannt für einen verwirrten Moment. Ich stehe auf, lächele freundlich und verziehe mich mit der fröhlichen Bande in eine andere Ecke. Ich vermeide jeden Augenkontakt, zittere und versuche, mich auf die Kids zu konzentrieren, die mir gerade das Leben gerettet haben.

Fünf Minuten später stehen die beiden auf und verschwinden in der Nacht. Morena kommt zu mir, um zu erklären, dass das die beiden Schläger aus dem Ort sind. Gut, auf den zweiten Blick kaum zu übersehen. Auf den ersten eigentlich auch nicht … Deshalb hat sie die Kinder geschickt.

»Oh, muchas gracias, Morena!«

Mein Fisch wird serviert, aber mir ist flau. Ich esse die Hälfte, bezahle und gehe. Auf dem Weg nach Hause schaue ich in alle Richtungen und bin drauf und dran, einfach loszurennen. Ich springe die Stufen im Hotel hinauf und schließe meine Türe ab. Zum ersten Mal.

Die ältere Dame hat Recht gehabt: Always looki looki!

Ich verbringe die Tage mit Surfen und schlendere den Rest der Zeit durch den Ort, um Gelegenheiten zu suchen, neue spanische Sätze zu probieren. Ich nenne die Mission »Very, very Small Talk«. Das macht so viel Spaß, weil ich alle kennenlerne. Auch wenn die Verständigung mit den Leuten nicht immer gelingt, bleibt das Lächeln und der Versuch, der uns verbindet. Alle Welt freut sich über den kleinen Deutschen und ein wenig Abwechslung. Denn ansonsten: No pasa nada aqui! Es passiert hier eigentlich nichts. Auch vernarbte Schlägertypen laufen nicht mehr durch die Gegend. In jeder Straße treffe ich alte Frauen und junge Männer, eine neue Ecke Chicamas und finde immer andere, neue kleine Geschichten dabei.

Das Board ist frisch gewachst. Die Sonnencreme aufgetragen, sodass ich mit einem großen Schluck aus der Wasserflasche gerade aus dem Zimmer treten will, als … Poch, poch.

Ich öffne die Tür, Morena steht davor. Ich bin überrascht, sie lächelt.

»Que pasa, Morena? – Was ist los, Morena?«

»Quiero peinar el pero oro!«, höre ich. Sie möchte den goldenen Hund kämmen???

»Quieres peinar el pero oro? – Du möchtest den goldenen Hund kämmen?«

»Quiero peinar el p-e-l-o oro!«, wiederholt sie.

Ach so, sie möchte das goldene Haar kämmen. Mein goldenes Haar.

Nun, eigentlich bin ich auf dem Sprung. Aber ich kann den Einheimischen gegenüber nicht unhöflich sein, und noch weniger gegenüber Morena. Ich setze mich also aufs Bett. Sie beginnt, mir die Haare zu bürsten, schwärmt von dem goldenen Haupt und kichert ein bisschen. Ich denke gerade an die Wellen, die ich surfen werde, als sie eine Hand auf meinen Oberschenkel legt. Für eine Sekunde ist meine Konzentration, meine Gedanken an Brett und Salzwasser, gestört. Dann legt sie die Bürste zur Seite und macht sich zwischen meinen Beinen zu schaffen. Wow, das gefällt mir besser als Haare kämmen. Besser als goldene Haare kämmen sogar! Wir machen rum, sie lutscht gierig an meinem Schwanz. Ich hatte fast vergessen, wie wunderbar sich Sex anfühlt. Aber als sie nach Kondomen fragt, muss ich flunkern. Natürlich habe ich welche dabei, aber trotzdem viel zu viel Angst, hier einen zweiten kleinen Mario zu zeugen. Wir haben trotzdem unseren Spaß und lachen dabei, wie zwei verlorene Staubkörner, die sich zufällig irgendwo im Universum gefunden haben.

Direkt danach lande ich den romantischen Volltreffer und gestehe, dass ich surfen gehen wollte. Wir erheben uns und gehen kurz nacheinander aus dem Hotel auf die Straße. Ich stapfe durch den Sand. Geiles Leben. Weil man mit Zufällen und unerwarteten Geschenken überhäuft wird, wenn man sich nur treiben lässt. Den Ozean durch sich hindurchfließen lässt. Ich gleite aufs Wasser hinaus. Endlos lange Glücksbringer rollen an den Strand. Dann paddele ich das Brett voran wie ein Motorboot und schaffe es hinaus. Ich liebe das Meer. Und seine Geschenke und die Morenas und die Sonne und all die anderen Dinge dieser Welt.

Zwei Tage später wachsen die Wellen auf über zwei Meter Höhe an und sind fern jeder Beschreibung. Einfach perfekt und unfassbar lang. Heute sind auch mehr Surfer im Wasser. Fünf an der Zahl! Alfredo ist auch dabei und sagt die unglaublichen Worte: »Mucha gente hoy! – Viele Leute heute!«

Ich komme gar nicht dazu, mit den anderen zu reden, weil ständig alle kilometerweit durch die Gegend surfen oder gerade den einsamen Strand entlangwandern. Auf den Wellen wäre locker Platz für über fünfzig Surfer oder mehr. Ich zähle die Schritte am Strand zurück, um die Länge der Welle einzuschätzen. Bei fünfhundert Schritten höre ich auf zu zählen. Wenn jeder Schritt fünfzig Zentimeter misst, macht das einen viertel Kilometer. Ich pfeife zum zweiten Mal auf die Rechnung in meinem Kopf. Diesmal nehme ich die Füße in die Hand – der Weg ist das Ziel – und laufe zurück zum Anfang der Welle. Wir bleiben zu fünft: Mucha gente hoy!

Chicama wird allen himmlischen, noch so hochgesteckten Prophezeiungen gerecht. Das ultimative Paradies, abgeschlagen und unerkannt im Norden von Peru. Die drohende Apokalypse des einfallenden internationalen Surftourismus Lichtjahre entfernt. Noch, denn:

Wir zerstören, was wir suchen, indem wir es finden.

Hans Magnus (Enzensberger)

Stimmt! Und gut, wenn man vorher hinfährt.

Andi (auf Wolke sieben)

Eine kleine Großfamilie ist »bei mir« eingezogen. Eine Oma, mit der ich furchtbar gerne ein paar Worte wechsele, bringt mir manchmal ein Glas Milch vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommt, aber nehme dankend an. So ist sie halt. So süß, so liebenswert.

Ihre Tochter müsste Anfang dreißig sein. Martha ist ihr Name. Ihren Mann und seinen Kumpel oder Bruder oder Cousin oder Onkel oder Schwager sehe ich eigentlich nie. Ganz im Gegenteil zu ihren drei Töchtern. Celia ist vier Jahre alt. Ein zauberhaftes Geschöpf. In der Regel wartet sie vor meinem Zimmer, bis ich die Tür öffne. Dann blickt sie mich mit großen Augen an und möchte wissen, was ich mache und wie mein Zimmer aussieht. Ich zeige es ihr und sage, dass ich surfen gehe. Dann denkt sie nach und fragt schließlich, wie viele Wellen ich nehmen werde. Ich sage etwa zehn, woraufhin sie grübelt und schließlich nickt. Jeden Tag derselbe Ablauf. Sie ist so putzig dabei, dass ich mir zum ersten Mal die Frage stelle, ob ich eines Tages Kinder haben möchte.

Die Mittlere schätze ich auf elf Jahre. Sie ist eine furchtbare Nervensäge und kommt ebenfalls jeden Tag vorbei – weil sie irgendetwas von mir haben will. In der Regel ist sie sauer auf mich. Entweder weil ich ihr meine Sachen nicht schenke oder weil ich ihr viel zu schnelles Gebrabbel nicht verstehen kann. Blöde Göre. Damit ist die Kinderfrage auch wieder geklärt.

Die älteste Tochter heißt Amalia, ist 14, ein bisschen schüchtern und ohne Frage das schönste Mädchen unter der Sonne. Eine Entdeckung! Ich überlege, sie unter Vertrag zu nehmen, um in ein paar Jahren die Welt der Topmodels aufzumischen und über hundert Millionen Dollar zu verdienen.

Abends sitzen wir manchmal zusammen. Sie machen eine Woche Urlaub und erzählen mir alles über Peru. So in aller Ruhe und mit vereinten Kräften kriegen wir eine Menge Verständigung hin. Nächstes Wochenende findet eine Tanzveranstaltung in der Nähe statt. Eine, die ich sehen, die ich erleben muss: Es geht um Salsa.

Ich habe von dem Tanz gehört, aber nur eine vage Vorstellung davon. Auf einmal leuchten ihre Augen, denn an dieser Stelle ist Entwicklungsarbeit nötig. Sie versprechen mir eine Kostprobe mit anschließender Übungsstunde am morgigen Abend.

Es ist so weit. Die alte Frau hat irgendwo einen Rekorder aufgetrieben und bringt den Koloss vor meiner Zimmertür in Stellung. Welchen amerikanischen Gangster aus den 60ern sie dafür überfallen hat, kann ich nicht ergründen. Auch Martha, Amalia und Celia sind dabei. Die nervtötende Elfjährige läuft irgendwo in der Gegend herum. Ich stelle meinen Plastikstuhl im Flur zurecht und nehme Platz.

Die vier stehen vor mir. Oma, Mutter und die beiden Töchter. Drei Generationen, drei Meter entfernt und nebeneinander aufgereiht. Bereit für eine Kostprobe des lateinamerikanischen Mythos, der die pure Leidenschaft in einen Tanz verwandelt. Oder umgekehrt.

Die Anlage knistert und spannt den Bogen. Dann entlässt die Kassette die ersten Töne in den Orbit und die vier walten ihres Amtes. Ihr zaghaftes Wippen mausert sich zu einer schwingenden Fröhlichkeit, die mir die Sprache verschlägt – im ersten Takt.

Dann geht alles furchtbar schnell. Der Rhythmus fließt durch sie hindurch und bringt sie in Bewegung. Nein, in Wallung! Es sieht aus, als wenn sie gar nichts tun müssen. Die Musik schwebt durch ihre Körper. So geschmeidig, wie es niemals ein Vorhaben oder ein Gedanke schaffen kann. So fließend, so frei, so harmonisch glänzend. Auf einmal lacht die Sonne aus ihren Herzen, aus ihren Händen und aus ihren Hüften. Die südamerikanische Melodie spielt mit ihnen und sie lassen es mit sich geschehen.

Die Oma haut mich gleich vom Hocker. Ihr Tanz ist weich und fließend. Einfach rund. Leicht und ohne Aufwand. Ihre Hüften ruckeln würdevoll im Takt und ihre Finger schnipsen dazu. Die Arme bleiben kontrolliert und dicht am Körper, der Rest ist einfach wolkenlos romantisch. Eine ewige Jugend ist erwacht, und sie kitzelt sie mit jedem Schwung weiter an die gesegnete Oberfläche. Kleine Schritte, vor und zurück und wieder zur Seite. Sie lächelt in blutjunger Erinnerung an vergangene Tage und genießt die Musik und das Leben in seiner Gänze und Vollkommenheit dabei.

Ihre Tochter muss nicht ganz so weit zurück. Es sieht so aus, als wenn sie lange nicht getanzt hat und ihr Repertoire heute endlich wieder sprudeln darf. Sie glänzt durch perfekte Abstimmung aller Körperteile. Vom kleinen Zeh bis in die Haarspitzen. Sie vollführt eine Choreographie, die einem niemals endenden Lehrbuch entspringt. Und immer, wenn ich mich gerade an eine Welle ihrer Bewegungen gewöhnt, nein, in sie verliebt habe, zaubert sie eine neue, kleine Extravaganz hervor. Sie kreuzt die Beine, windet sich in eine unbekannte Drehung, wirft den Kopf nach hinten und fängt den Ausbruch mit ihren Armen auf. Plötzlich führen die Hände, schwingen, kreisen, schweben, und der Rest des Körpers folgt. Witz und Kreativität sprudeln aus einer ewigen Quelle. Meisterhaft aufeinander abgestimmt. Geschmeidig. Fesselnd. Atemberaubend.

Neben ihr windet sich die Blüte ihres Lebens. Amalia. Die junge Schönheit wirbelt herum. Wild und aufreizend. Voller Erotik und Appeal. Frech schwingt sie ihre Hüften auf mich zu, um dann wieder einen Schritt zurückzuschalten. Damit zieht sie mich in ihren Bann und raubt mir alle Sinne. Auf einmal ist die Kleine Lichtjahre voraus und voller Leidenschaft. Ihre Schüchternheit ist in den rehbraunen Augen versunken. Sie streift ihre Unschuldigkeit ab und lässt die Knospen ihres jungen Alters im heißen Rhythmus der Musik zu einer verbotenen Reife gedeihen. Ihr Hintern schaukelt auf und ab und der Körper windet sich dazu in nahender Ekstase. Unterschiede zerfließen. Alles bewegt sich zwischen verlegenem Tanz und glühendem Sex. Als sie mir direkt in die Augen sieht, bin ich unanständig vorgeführt und wage keine einzige Sekunde länger, den anzüglichen Bewegungen ihres viel zu jungen Körpers Folge zu leisten.

Schnell schaue ich zu der Kleinsten rüber. Sie wirbelt durch die Gegend. Erfasst von einer unbekannten Energie, die sie vor Freude explodieren lässt. Fröhlich, ausgelassen, heiter. Sie hottet ab! Fällt fast zur Seite, springt umher und jubelt durch die Gegend. Ungestüm lässt sie den Rhythmen freien Lauf. Was immer geschieht, sie ist dabei und treibt es voran. Ein kleiner Vulkan, der grenzenlose Freiheit über sie ergießt. Sie tanzt, als wenn es kein Morgen, kein zweites Lied und keinen nächsten Takt auf diesem Planeten gibt.

Alle vier zusammen sind das ganze Leben. Leidenschaft und Musik. Nein, pure Freude. Sie tanzen eine Geschichte, die losgelöst von allen Zwängen ist. Eine Geschichte, welche die ursprüngliche Freiheit, die in jedem steckt, zu Tage fördert und so den Inbegriff von menschlicher Schönheit zurück in unsere verklemmte Welt geleitet. Dabei zu sein, ist die reinste Ehre. Das Stück geht zu Ende. Lautstärke und Temperatur nehmen ein paar Grad ab, aber alles vibriert nach. Die drei Generationen lächeln voller Stolz, denn sie wissen genau, was sie getan haben, was ihnen gelungen ist. Ich drücke mich in meinen Plastikstuhl und stammele: »Increible, increible, increible! – Unglaublich!«.

»El fin de la semana, vamos a bailar, Andi! – Am Wochenende gehen wir tanzen, Andi!«, entscheidet die Großmutter.

»Todos juntos – Alle zusammen«, ergänzt die Mutter.

»Si, Andi«, jauchzt die Kleine, während ihre Schwester zu mir hinüberlächelt.

Wow! Ich werde zwar Unmengen Bier trinken müssen, um mich auf die Tanzfläche zu wagen, aber diese Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen.

Die folgenden Tage verbringe ich überwiegend auf dem Klo. Beschissene Scheißtage. Ich hänge den ganzen Tag im Bett und in den Seilen. Oder mit ekelerregendem Dünnpfiff auf dem Pott. Wieder ein Geschenk von diesem unergründlichen Leben, Teil des Abenteuers – am ersten Tag. Ab dem zweiten reine Tortur, wie die erste Zahnspange oder wie ein Familienfest mit Tanten, die tolle Karrieretipps haben und die besten Ratschläge, wie man endlich auch mal eine Freundin findet. Mir ist kotzübel, aber das Schlimmste daran ist: Mein legendärer Tanzabend fällt ins Wasser.

Oder in die Schüssel. Ich bin noch lange nicht offen für die Irrwege der Existenz oder frei von Verlangen, dafür grenzenlos enttäuscht. Die Mädels heitern mich auf, nicht traurig zu sein. Schließlich ist der Salsa immer da. Und für jeden.

Sie reisen ab. Und mit ihnen mein Salsa. An ihrem letzten Abend bricht ein großes Familiendrama aus. Zumindest den Geräuschen nach zu urteilen. Ich vegetiere mit Fieber im Bett und höre Geschrei, Poltern, splitternde Türen und auch Tränen. Am nächsten Morgen sind sie weg. Ohne Verabschiedung. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nie wieder sehen werde.

Ich darbe vier endlose Tage im abgedunkelten Zimmer. Knapp 400.000 zähe Sekunden. Alleine mit meinem Tagebuch, aber zu schwach zum Schreiben. 96 Stunden ohne Essen, ohne Konversation, ohne Leben. Alle möglichen Theorien irren durch meinen Kopf. Muss ich einen Arzt aufsuchen? Gibt es einen? Wo ist er? Und wie komme ich dahin? Was geschieht mit meinem Körper ohne Nährstoffe? Statt meinen Zustand wahrzunehmen, analysiere ich ihn. Klare Gedanken: Fehlanzeige. Nur schummrige Vorstellungen, die sich um das Elend drehen. Meine Bewunderung für Gesundheit steigt ins Unermessliche, meine Furcht, nie wieder auf die Füße zu kommen auch. Das Wichtigste bei allem ist und bleibt das Wasser. Einziger Hoffnungsschimmer, Quelle des Lebens und so wichtig wie die Luft zum Atmen. Ich nippe alle paar Minuten an meiner Flasche und stoppe die Zeit bis zum nächsten Schiss. Viel vergeht nicht. Ich bin ausgetrocknet wie Schmirgelpapier, aber mein Körper weigert sich, Flüssigkeit anzunehmen. Die Dehydration führt zu einem andauernden matten Kopfschmerz und einem stechenden Ziehen in der Lebergegend, was mir Angst einjagt. Jede Minute mehr, jeden Tag schlimmer. Kopfkarussel um Blutwerte, Biofunktionen und alle zum Verrecken mögliche Folgen. Als ich in den Spiegel schaue, glotzt mich ein Zombie an, der so elend krank aussieht, dass ich nur noch schnell zurück ins Bett wanken kann.

Am vierten Tag geschieht das Wunder: Ich kann Wasser halten. Es kommt nichts raus. Das muss gefeiert werden, also trinke ich weiter und versuche abends eine Banane zu essen, die mir Carlos vor die Tür gelegt hat. (Er hat Angst vor dem schwarzen Tod in meinem Zimmer, Angst vor mir.) Damit geht es aufwärts. Aber langsam und von sehr weit unten.

Wenn meine Kräfte reichen, geistere ich eine kurze Runde durch den Ort. Hauptsächlich, um Mitleid zu erhaschen und ein paar mitfühlende Worte zu ernten. Auf der Straße ist es unerträglich hell, aber ich brauche die Bewegung, weil meine Glieder eingerostet sind. Die Leute freuen sich, mein blasses Gesicht mit den unterlaufenen Augen und den eingefallenen Wangen zu sehen und wünschen mir gute Besserung. Manche sind entsetzt darüber, wie ich aussehe. Eine Frau bringt mich zum Hotel zurück, nachdem ich den hundert Meter Radius viel zu kühn verlassen habe. Sie stützt mich, weil ich so schrecklich schwach bin. Der Vorfall hilft meiner mentalen Genesung weiter. Morgen wage ich mich an eine Scheibe Toastbrot. Ansonsten bete ich zu Gott, oder wen auch immer man hier im Off um Hilfe ruft, dass ich wieder zu Kräften komme, bevor die Wellen zurückkehren.

Ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung, zwar abgemagert und dürr wie eine Bohnenstange, aber habe bereits ein paar normale Mahlzeiten zu mir genommen. Bananen, Brot mit Marmelade und Reis ohne alles kann ich verkraften. Da ich bereits seit ein paar Tagen nicht mehr kacken war, sehe ich der Zukunft voller Freude und Glück entgegen. Eine Feststellung, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Weil der Swell Mangelware bleibt, packe ich mein Zeug, um einen Abstecher nach Huanchaco zu machen. Den Gerüchten nach soll es dort immer Wellen geben, weil der Strand eine andere Ausrichtung hat. Vier Stunden später bin ich da. Am Strand lacht mich ein Hotel mit dem Namen Sunset an.

Huanchaco ist der Wiedereintritt in die Zivilisation. Ein sauberes Zimmer, frische Bettwäsche, ein eigenes Bad, eine Toilette mit Spülung auf Knopfdruck und richtig viel Platz. Vor meiner Zimmertür befindet sich eine Terrasse, die ich mit den anderen Räumen auf der Etage teile. Eine Terrasse mit Hängematten und Meerblick, paradiesisch. Und mit zwölf Sol die Nacht zwar über hundert Prozent teurer als Chicama, aber die 6,30 D-Mark inklusive Frühstück, gönne ich mir ein paar Tage. Gepflegtes Dasein in zivilisiertem Ambiente, um den Akku wieder aufzuladen. Das ist mehr als nötig.

Der Manager vom Sunset nimmt meine Daten auf. Er fragt: »Where is Hitler?«

»Hitler?«

»Yes, where is he today? Where do he live?«

»Well, he is dead!«

»Aha.«

»Luckily he is!«, ergänze ich.

»But he built good road.«

Meisterleistung des historischen Grundwissens. Ich ergänze Kleinigkeiten. »Yes. But he was a very bad man. He killed millions of people!«

»Hmm«, fügt er ohne Überzeugung hinzu und gibt mir meinen Reisepass zurück.

Ich will mir eine Flasche Wasser am Kiosk besorgen und laufe Loco über den Weg. Er ist etwa fünfzig Jahre, macht seinem Namen alle Ehre und spricht Englisch. Er weiß alles über den Ort, Frauen, Drogen, Philosophie und die Welt, und ist nicht abgeneigt, seine Weisheiten zu teilen. Und er ist nicht abgeneigt, Chicha zu trinken. Keine Ahnung, was das ist, aber es wirkt. Er führt mich durch den Ort. Das heißt, er schleppt mich von Hinterhofkaschemme zu Hinterhofkaschemme und gleich in die nächste Spelunke. Suff, arme Irre, sabbernde Lebenskonzepte, lachende Partypläne sind der Stoff, der mir so gefehlt hat. Die Gedanken dürfen froh und frei in jede Richtung laufen. Jeder Umweg führt zum Ziel, und wenn die Ideen vor Absurdität leuchten, also völlig durchgeknallt sind, bestellt mein Begleiter begeistert die nächste Runde. Hinauf ins allwissende Endstadium und hinunter zur tiefsten Stufe der letzten Weisheit ohne Sinn und ohne Zweck. Blödsinn ohne Zweifel, aber ab und zu muss man die Festplatte mal formatieren.

Fünf Stunden später falle ich handlungsunfähig ins Bett. Natürlich ohne Wasserflasche, dafür kursieren konfuse Gedanken und abgedrehte Geschichten durch mein zermatschtes Hirn.

Vierzehn Stunden später wache ich auf, immer noch ohne Wasserflasche, und bin für einen Moment versucht, das Wasser aus dem Hahn zu trinken. Ich widerstehe gerade noch, dank dunkler Erinnerungen an eine beschissene Zeit, die noch keine Woche her ist, und schleppe mich qualvoll zum Kiosk an der Ecke. Dann latsche ich zum Meer. Die Wellen sind spaßig, aber meinen Gleichgewichtssinn habe ich in einer der Chichaspelunken liegengelassen. Das Salzwasser braucht eine Menge Zeit, um den Rotz von meiner Leber und den Schleim von meiner Seele abzuwaschen.

Ich treffe Lol, einen Engländer, der hier ein Haus gemietet hat, um daraus ein Surfcamp zu machen. Er hat bereits ein paar lustige Leute zusammen und lädt mich ein dazuzustoßen. Ich sage zu. Der gestrige Abend hat trotz seiner Folgen gezeigt, wie sehr ich Menschen, Gespräche und Gesellschaft vermisse. Als ich meine Sachen packe, zögere ich. Das Zimmermädchen ist eine junge Schönheit, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ihre Augen so dunkel wie das Licht der Nacht, ihre Haut seidig, ihr Lächeln umwerfend. Sie kommt von einem anderen Stern. Zurückhaltend und bildhübsch. Bezaubernd! Ich fasse all meinen Mut zusammen und predige ein fernöstliches Tagesdogma vor mich hin: Do one thing every day, that scares you!

Jetzt oder nie. Nur das Atmen nicht vergessen! Ich sage Hallo, bringe drei Sätze Small Talk heraus und frage sie ganz furchtbar beiläufig, ob sie nicht Lust hat, heute Abend mit mir eine Flasche Bier am Strand zu trinken. Alles in meinem besten Sonntagsspanisch, hoffe ich.

Ungläubig höre ich, wie sie zusagt. Dabei lachen ihre Augen direkt in mein Herz. Sie ist so hinreißend, dass ich nicht ein passendes Wort für mein Tagebuch finde. Sie heißt Gisella, ist zwanzig Jahre alt und wir werden uns noch heute wiedersehen.

Ich ziehe zu Lol ins Haus und werde den anderen vorgestellt. Stone und Danny aus Australien, Derren und Sam aus Oregon, Sammy aus Kanada und Sinti aus der Normandie. Sarah aus England kümmert sich um die Einkäufe. Wir spielen Karten, diskutieren die Swell-Vorhersagen, schmieden Abendpläne für die kommenden Tage und installieren eine Playstation.

Sinti hat Spaghetti Bolognese gekocht. Wir sitzen um den großen Wohnzimmertisch, essen gemeinsam und erzählen eine Geschichte nach der anderen. Alle schwelgen in ihrem Fundus. Die Storys sind voller Leben. Alle, die unterwegs sind, sitzen in einem Boot, in ein und demselben Ozean. Reisende Menschen sind verbunden, lieben die Begegnung, verstehen sich, und der Austausch ist das wunderbare Geben und Nehmen von Geschichten und, wenn man genauer hinhört, den Gefühlen, die dahinterliegen.

Am frühen Nachmittag muss ich mich losreißen. Ich opfere die frohe Runde, denn ich habe Wichtiges zu tun: Hausaufgaben für mein Treffen mit der zauberhaften Gisella. Die anderen wünschen mir Glück. Ich krame das Buch hervor, was mir nun endgültig das Leben retten muss. Ich wiederhole alle Vokabeln, die ich bereits kenne und lege mir neue Sätze zurecht. Alter, Hobbys, Beruf, Wohnort und all diese Dinge sind schnell erledigt. Damit müsste eine wundervolle Stunde zu schaffen sein. Es folgt die zweite Phase, in der ich auf Romantik setze:

- Du hast wunderschöne Augen.

- Der Mond, die Schiffe am Horizont sowie Sternbilder am Firmament.

- Ist dir kalt? Bist du verspannt? Möchtest du eine Nacken- oder Kopfmassage?

- Und zu guter Letzt die Frage aller Fragen: Darf ich dich küssen …?

Schon aus der Ferne sieht sie bezaubernd aus! Sie schlendert auf mich zu. Verlegen, niedlich, wunderschön. Sie läuft so hinreißend daher, dass die Welt aus ihren Angeln fällt.

Ich begrüße sie und falle ihr um den Hals … in Gedanken. Stattdessen biete ich ihr den Stein neben mir zum Sitzen an und öffne die große Flasche Bier. Sicherheitshalber habe ich noch fünf weitere gekauft. Wir trinken zusammen daraus, während die untergehende Sonne unsere Zweisamkeit in frohe Farben taucht. Wir genießen das warme Licht auf unserer Haut und quatschen wie zwei Grundschüler, die auf einer Mauer sitzen und sich von ihren Sommerferien erzählen. Ihre Familie wohnt in Trujillo, der großen Stadt etwa zwanzig Kilometer entfernt. Sie lebt alleine hier, weil sie so den Job im Sunset machen kann. Sie liebt das Meer und den Strand. Ich erzähle von den Wellen und was mich in Peru begeistert.

Wir vergleichen das Leben in unseren Heimatländern, die so unterschiedlich sind, aber voller Gemeinsamkeiten stecken. Familie, Arbeit und die Suche nach dem Glück, die Sonne, Liebe, die Sterne und der Horizont existieren eben auf der ganzen Welt.

Wenn sie lacht, fährt mir das Glück ins Mark und ich lache mit. Wenn sie ruhiger wird, breitet sich auch in mir eine Stille aus. Erzählt sie etwas, nimmt sie mich gefangen. Alles ist so echt, so aufrichtig und so liebevoll.

Dann hüllt uns die Dämmerung in ihren Zauber ein und die Sterne gehen auf. Wir rühren uns nicht vom Fleck, aber ich rücke vorsichtig immer näher an sie heran. Unsere Schultern berühren sich bereits, und ich werde nie wieder von ihr weichen. Dann legt sie ihren Kopf auf meine Schulter. Eine nicht ungefährliche Weile setzt meine Atmung aus. Die nächsten Worte spreche ich so vorsichtig wie ich kann, um diese wundervolle Lage nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich lehne meinen Kopf an ihr Haupt und wir verschmelzen zu einer romantischen Statue.

Wenn ich einen vorbereiteten Satz sage, komme ich mir schuldig vor. Aber Gisella sorgt mit ihrer natürlichen Art dafür, dass nichts Falsches dabei sein kann. Natürlich sage ich jeden Satz, den ich auf dem Zettel in meiner Hosentasche notiert habe. Bei den kitschigen Sachen muss ich manchmal plötzlich über mich selber lachen. Das schönste dabei ist: Gisella lacht einfach mit.

Nach ein paar Stunden vertreten wir uns die Beine. Wir wandern den Strand entlang, bis es einsam um uns wird. Es knistert wie im Traum und die Anziehung zwischen uns wird unerträglich. Wir bleiben stehen, sehen uns an und ich trete auf sie zu. Zeitlos. Ich nehme sie in die Arme. Alles zerfließt. Ich versinke in ihren Augen und tauche in die Unendlichkeit des Universums ein, dann endlich küss… In diesem Moment springt der Manager aus dem Sunset hinter einem Gebüsch hervor, macht ein Riesentheater, von dem ich kein Wort verstehe, packt Gisellas Hand und zerrt sie davon.

Das Universum zerplatzt mit einem lauten Knall.

Dahinter versteinertes Nichts. Angewurzelt stehe ich in der Gegend rum, blicke dem sich auflösenden Traum der Liebe hinterher, der verschwindet, während sie fortgezogen wird. Sie wendet ihren Kopf und schaut über ihre zarte Schulter noch mal zurück. Hilflos, verzweifelt und von der Ungerechtigkeit persönlich entführt. In ihren Augen sammeln sich Tränen, aber das empörte Gezeter an ihrer Hand ist zu rabiat, um sie zu weinen.